Parler de Dieu à l’Université ?

KANA ETOUNDI René Rodrigue Lionel[1]

Télécharger le fichier en version PDF

Résumé : Quel fut l’apport du Centre Catholique Universitaire (CCU) de Yaoundé dans la formation humaine intégrale des Universitaires au Cameroun ? Né en 1963 des vestiges de la toute première aumônerie estudiantine jésuite au Cameroun, le CCU de Yaoundé s’est donné comme mission le développement en son sein des services susceptibles d’impacter positivement la vie spirituelle mais aussi et surtout la formation universitaire des jeunes étudiants camerounais.

Existe-t-il des témoignages et des traces, qui peuvent témoigner de la contribution de ce centre à la formation humaine intégrale des universitaires qui y ont séjourné.

A la lumière de la théorie humaniste et de celle de la formation humaine intégrale, il transparait clairement que le CCU, à travers son riche dispositif de structures et moyens d’accompagnement estudiantin, a contribué significativement dans la formation humaine intégrale des Universitaires.

En quoi fut-ce une manière de parler de Dieu ?

Toutefois des défis s’imposent à cette institution au regard des idéaux inscrit dans l’encyclique Veritatis Gaudium.

Mots-Clés : CCU ; Formation ; Universitaire ; Education ; Professionnelle

Summary: What contribution has the Catholic Center University (CCU) de Yaoundé made to the integral human formation of university students in Cameroon? Born in 1963 from the remnants of the very first Jesuit student chaplaincy in Cameroon, the CCU of Yaoundé has set itself the mission of developing services that are likely to have a positive impact not only on the spiritual life but also, and above all, on the university formation of young Cameroonian students.

Is there any evidence of the center’s contribution to the integral human formation of the university students who have attended?

In the light of humanist theory and the theory of integral human formation, it is clear that the CCU, through its rich array of structures and means of student support, has made a significant contribution to the integral human formation of academics.

In what way has this been a way of talking about God?

However, this institution faces a number of challenges in the light of the ideals enshrined in the encyclical Veritatis Gaudium.

L’Afrique noire en général et le Cameroun en particulier est une terre d’expansion de phénomènes religieux multiformes et dont le déploiement, hier comme aujourd’hui touche le milieu Universitaire en plein cœur, ou parfois en périphérie. La prolifération des centres de formation, d’instituts supérieurs et d’universités confessionnelles montre qu’il y a une réelle demande éducative post-baccalauréat. Ces étudiants ne bénéficient pas toujours, d’un suivi et d’accompagnement permanent, de qualité et de proximité, au-delà des amphithéâtres.

Par ailleurs la formation académique aujourd’hui doit se conjuguer avec une formation humaine solide pour espérer une bonne insertion sociale et même professionnelle. D’où l’existence de diverses organisations d’accompagnement estudiantin. Au sein de l’Eglise Catholique, c’est le Centre Catholique Universitaire (CCU) qui se déploie dans ce registre.

Le CCU de Yaoundé créé en 1963 fait figure de pionnier parmi les structures religieuses d’accompagnement des étudiants. Il devait accroitre la construction et la production des savoirs, savoir-être et savoir-faire des étudiants auxquels il s’adressait Comme toute paroisse, le CCU a pour mission de favoriser en son sein et de faire éclore des mouvements d’apostolat de laïcs, des groupements de piété et des associations qui se consacrent à l’étude, à la formation, à l’action et à la prière. Il devait encourager et accompagner la collaboration entre ces mouvements et associations au niveau national et international. Plus de cinquante années après sa création, il apparait opportun de revisiter l’apport de cette institution ecclésiale dans la formation intégrale des universitaires Camerounais.

Nous pouvons, aujourd’hui, avec le recul, nous poser les questions suivantes :

Quel fut l’apport du CCU de Yaoundé dans la formation humaine intégrale des Universitaires ?

Et en quoi fut-ce là une manière de parler de Dieu ?

Par universitaire, il faut entendre, dans le contexte camerounais, soit un étudiant, soit un enseignant soit une personne pourvue d’un diplôme d’université.

Ce retour d’expérience couvre la période allant de la création de l’Aumônerie Universitaire de Yaoundé en 1961 jusqu’en 2020, année durant laquelle des difficultés majeures, liées principalement à la survenue de la pandémie du covid19, vont considérablement affaiblir le déploiement des dispositifs du CCU.

La formation humaine intégrale

En Février 2025, le Pape François a affirmé que la formation humaine intégrale est la finalité de tout processus de formation, y compris chez les séminaristes. Ce concept peut demeurer difficile à cerner. Le droit canon de l’Église Catholique conçoit la formation humaine intégrale comme « la formation de la personne humaine ayant en vue sa fin dernière en même temps que le bien commun de la société. Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale » (Can. 795). Pour l’Eglise, la formation humaine intégrale c’est la « véritable éducation », c’est-à-dire « l’éducation vraie » en tant qu’elle respecte l’ordre naturel de la personne humaine. La formation humaine intégrale devient donc la croissance durable à laquelle chacun a le droit d’aspirer et qui représente le tout culturel, économique, politique, social et spirituel d’une personne.

La personne en formation est invitée à prendre conscience de ses forces vitales humaines et de sa façon de les actualiser malgré les obstacles rencontrés. Selon le dispositif de formation, elle peut également cheminer en regard de ses contre-forces qui peuvent la paralyser dans la prise de certaines décisions et dans son ouverture à soi et à l’autre. En clair la formation humaine intégrale

Une formation basée sur l’humanisme vise l’auto actualisation de la personne, entre autres, son développement personnel et social, une citoyenneté responsable et démocratique, de même que l’ouverture sur la dimension spirituelle

François Moog (2017 : 09-22) dans un essai sur l’éducation intégrale tente de répondre à la question suivante : « quelles sont les ressources du christianisme qui permettront un renouvellement des pratiques éducatives susceptibles d’accompagner l’humanité dans la recomposition culturelle et sociale en cours ? » (Moog ; 2017-09). Pour lui, une bonne lecture du projet éducatif catholique repose sur une réappropriation de la notion de personne au sens anthropologique du terme.

François Moog explique que la personne est un être de relation en acte d’accomplissement, unifié par sa relation au créateur qui l’a façonné à son image. Son approche vise une synthèse entre vie, foi et culture, mise en œuvre par une communauté éducative. Il précise ce qu’il en est de cette anthropologie avant d’interroger le projet catholique d’éducation, qui déborde la seule question de l’école, sur sa manière d’articuler une conception de la personne issue de la tradition chrétienne et des principes éducatifs qui s’adressent à tous. François Moog montre ainsi que la tradition chrétienne offre bien plus que des principes éducatifs : dans ce temps de crise, elle est une ressource qui protège le mystère de la personne, accompagne sa croissance et favorise l’émergence de nouveaux arts de vivre dignes de l’humanité. Et c’est pour que nul n’en soit privé que l’Église reste engagée dans le champ éducatif. Une réflexion qui met en évidence le rôle essentiel de la communauté éducative pour une authentique éducation intégrale.

Pour François Moog, toute institution ou organisme qui prétend se déployer dans la formation humaine intégrale doit oindre ses actions et activités avec la pratique de la prière et de la charité. Dans l’éducation intégrale on s’intéresse autant à la formation du corps, du cœur et de l’esprit, ou pour le dire de manière plus précise, à l’éducation de la sensibilité, de l’intelligence, de la volonté et des passions pour acquérir les vertus cardinales.

Peut-on dire du dispositif mise en place au CCU qu’il permet de vivre la prière à Dieu, l’amour de Dieu, l’amour du bien et l’amour du prochain ?

Le dispositif de formation humaine intégrale du CCU

Le CCU a le statut de paroisse universitaire regroupant étudiants et enseignants dont les missions ont été présentées précédemment.

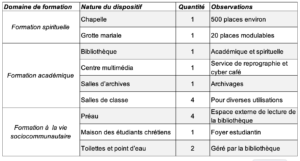

Pour mener à bien ces missions, un dispositif d’appui a été progressivement mis en place.

Source : enquête de terrain, Novembre 2021

De cet inventaire, il apparaît qu’il existe un dispositif riche et varié d’accompagnement des universitaires, dont il faut maintenant apprécier le déploiement.

Prier Dieu : le déploiement du dispositif de formation au CCU

Selon ses statuts, le CCU, a vocation à : « faire acquérir l’information et la formation nécessaire à l’engagement des étudiants et enseignants dans le milieu universitaire et à l’accomplissement de leurs devoirs d’intellectuels catholiques (…) promouvoir l’apostolat par l’étudiant, en insistant sur leur responsabilité dans la vie de l’Eglise et dans le milieu universitaire (…) approfondir l’expérience de la foi chrétienne vécue dans l’engagement personnel. »

Autrement dit, ce dispositif s’inscrit dans le sillage de prier Dieu. En effet, au-delà des éléments d’infrastructures académiques (salles de classes, bibliothèque, centre multimédia), on dénombre des infrastructures pastorales et d’animation de la foi chrétienne : grotte mariale, chapelle etc. Pour le CCU, avec ses infrastructures, il s’agit de mettre en place un ensemble de dispositifs pour impacter significativement le développement humain, spirituel, social, intellectuel des universitaires.

Dans le registre de la prière comme « pierre angulaire » du déploiement dudit dispositif, soulignons de prime abord que les messes, la catéchèse et les confessions sont les principales activités spirituelles au CCU. Durant les trente dernières années, il se célèbre au CCU en moyenne, une dizaine de messes en semaine (6h et 12h journalièrement) et une poignée de messes le week-end.

Notons tout de même qu’aucune messe du dimanche n’est particulièrement destinée à la communauté universitaire ; ceux-ci derniers, chacun, en fonction de leur disponibilité personnelle participent à l’une ou l’autre des célébrations eucharistiques. Les messes spéciales destinées aux universitaires sont dites généralement à l’occasion de la rentrée scolaire et académique courant septembre ou octobre. Un étudiant ou un enseignant peut également solliciter une messe pour une intention particulière au même titre qu’un autre chrétien.

Par ailleurs, les confessions sont organisées à l’endroit de toutes de la communauté chrétienne. Elles sont hebdomadaires, tous les vendredis dès 16heures, précédées par l’exposition du Saint Sacrement. Par contre, les étudiants ont toujours eu et jusqu’à ce jour, une journée pour la catéchèse qui leur est propre, le samedi dès 16 heures. Les effectifs moyens annuels sont d’une quinzaine d’universitaires. Au demeurant, les célébrations eucharistiques, la catéchèse estudiantine et les confessions participent de la formation spirituelle des étudiants.

Causeries éducatives : l’éveil du jeune étudiant chrétien

A côté de ces activités purement consacrées, l’équipe cléricale du CCU se déploie chaque année en permanence via des causeries éducatives et des retraites spirituelles. Les conférences et enseignements y sont récurrents. Ils portent sur des thématiques variées (foi chrétienne, catéchèse, étude biblique, vie sexuelle, avortement etc…). Ces enseignements dispensés par les aumôniers pour la plupart du temps, dans les locaux du CCU visent à éveiller d’avantage le jeune étudiant chrétien pour en faire un homme averti.

Action sociale et engagement œcuménique

Enfin la vie spirituelle au sein de la cité universitaire du CCU était centrée sur la vie de foi dans la fidélité à Dieu. Les rapports annuels et autres documents périodiques consultés dans les services d’archives indiquent que tous les résidents n’étaient pas catholiques. On y retrouvait quelques musulmans et protestants, en plus d’un foisonnement d’ethnies. Selon les écrits d’un aumônier, cela était fait à dessein lors de la sélection des résidents, afin d’intégrer chez ceux-ci le respect, la tolérance de la différence d’opinion et de culte. Les résidents catholiques avaient l’obligation d’être actif dans l’un des mouvements d’action catholique « jeunes » de la paroisse. Ils étaient la cible première des messes, cours bibliques, recollections, pèlerinages, catéchèse et bien d’autres activités menées par les aumôniers paroissiaux.

Le dispositif d’intégration sociale et communautaire

Le principal dispositif d’appui à la vie socio communautaire du CCU est la maison des étudiants catholique (MEC). Etabli dans les locaux du CCU, il s’agit d’un foyer de vie communautaire qui accueille depuis 1992, les pensionnaires de tout bord et des deux sexes. La

MEC est un centre de vie étudiante d’inspiration chrétienne, ouverte sans aucune discrimination à tous les étudiants régulièrement inscrits dans les universités et grandes écoles. Le but principal est d’accroitre chez l’universitaire, une triple dynamique de croissance académique, sociale et spirituelle. Les conditions et cadre de vie qui s’y sont imposés visent à garantir cette dynamique de croissance.

Sur le plan social, l’apprentissage de l’intégration communautaire était de mise. Les résidents de la MEC étaient, jusqu’en 2007, répartis en deux communautés distinctes de 10 à 12 personnes en moyenne et en fonction de leur sexe. Au sein de chaque communauté, les tâches et responsabilités étaient réparties de telle sorte que chacun consacrait une partie de son temps pour connaitre les autres membres de la communauté et participer à la vie commune.

Les activités extra, menées par les mecistes allaient des visites d’entreprise aux tournois de football etc.

En somme, la CCU offrait un cadre de formation à des hommes murs, libres et responsables, capables d’assumer leur foi, de s’engager dans le monde moderne sans céder à la corruption afin de devenir des hommes pour les autres, des hommes au service des autres sans discrimination.

Les effets perçus ou constatés du dispositif

La formation humaine intégrale concerne, à la fois, le développement harmonieux de toutes les capacités humaines et la préparation de la personne aux tâches proposées par la société

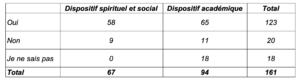

Nous avons mesuré, dans le cadre d’une enquête auprès des universitaires Camerounais concernés, la relation perçue entre le dispositif d’accompagnement spirituel, académique et social du CCU dont ils ont bénéficié, et leur formation personnelle.

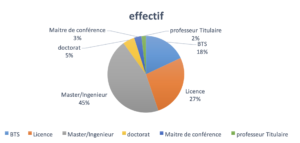

Profil des enquêtés :

Comme le signifie le présent graphe, la plupart de nos enquêtés sont des titulaires d’un diplôme de Bac+5 et ayant séjournés au CCU pendant au moins 3ans. La moyenne d’âge de nos répondants est de 35ans. Les répondants aux questionnaires sont pour la plupart des anciens pensionnaires de la Maison des Etudiants Catholiques et des anciens du CCU réunis dans le Réseaux des anciens du Centre Catholique Universitaire. Ajoutons également que nous nous sommes entretenus avec sept responsables à divers niveaux du CCU (Responsables des structures d’accompagnement spirituel, académique et social), en l’occurrence le curé, le vicaire, l’intendant du CCU, les responsables de la bibliothèque et du centre multimédia.

Percevez-vous une relation significative entre le dispositif d’accompagnement spirituel, académique et social du CCU et le projet de formation humaine intégrale ?

Le dispositif d’accompagnement estudiantin mis en place au CCU contribue à la formation humaine intégrale des universitaires camerounais. La MEC le fait en supprimant les inégalités sociales, en prônant l’éducation intégrale, et en devenant un facteur de la culture de l’égalité. Le CCU à travers ses divers dispositifs construit chez l’universitaire une pluralité de savoir, savoir être, savoir-faire et savoir-faire-faire correspondant à la richesse multiforme du réel à la lumière entrouverte par l’événement de la Révélation.

De ce fait, nous avons perçu que plusieurs anciens jeunes mecois sont demeurés fermes dans la foi chrétienne. Ils ont grandi au sein du CCU et ont ramené leurs familles, femmes et enfants. Nombreux occupent des postes de responsabilités au sein des mouvements d’action catholique, du conseil pastoral et même au sein du conseil paroissial. Ils contribuent ainsi à pérenniser la mission du CCU en étant les témoins vivants d’une expérience réussies.

En outre, au-delà des frontières du CCU, on a pu constater que beaucoup d’anciens du CCU sont aujourd’hui engagés dans des activités professionnelles en lien direct avec la foi chrétienne. On peut citer de nombreux anciens du CCU en service dans les diocèses, les universités catholiques et même au sein de la conférence épiscopale Nationale du Cameroun. On dénombre une centaine de prêtres, religieux et religieuses y compris parmi les dignitaires de l’Eglise catholique au Cameroun. A titre illustratif, deux évêques du Cameroun sont passés par le CCU et le reconnaissent clairement. Il s’agit de Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, Evêque d’Obala et Mgr Emmanuel Dassi Youfang Evêque de Bafia.

Préparer demain : difficultés et opportunités

Discuter des résultats renvoie également à dire qu’il y a des limites à ces réalisations. Il existe des insuffisances dans le dispositif d’accompagnement du CCU.

> Au premier rang c’est l’étroitesse du site. En effet, cette étroitesse avait déjà été constaté depuis l’année 1978. L’aumônier universitaire en fonction à cette période avait rédigé un rapport à l’endroit de sa hiérarchie cléricale pour alerter de ce que le CCU finira par étouffer vu l’accroissement sans cesse grandissant de la demande estudiantine.

> La plus grande insuffisance que l’on peut souligner de nos jours est la baisse du dynamisme estudiantin lors des dix dernières années. Le CCU tend à se vider de ses étudiants. La cause principale à souligner ici est la création à proximité du site de résidence principal des étudiants de Yaoundé (Cité U).

> La perte de vitesse observée dans les associations chrétiennes estudiantines au profit des mouvements dit d’action catholique mixte (jeune et adulte), la non ouverture pour la deuxième année consécutive de la MEC pèsent aussi sur la situation. Par ailleurs, le CCU n’a pas site internet, mais, dispose pourtant d’un centre multi média fonctionnel depuis 2007.

Pour redonner au CCU de Yaoundé ses lettres de noblesse et recentrer son déploiement dans le sens de la formation humaine intégrale des universitaires, quelques pistes :

> La mise en place d’une stratégie de réappropriation du milieu universitaire de Yaoundé à travers la relance et la renégociation du partenariat Archidiocèse-Université,

> Le développement de stratégies attractives pour drainer à nouveau les étudiants : mise à jour des ouvrages du de la bibliothèque, élargir la couverture réseau internet à tout le CCU et aménager des espaces de coworking estudiantins. Ces autorités doivent contribuer à la relance des mouvements jeunes étudiants ayant leurs sièges ou une extension au CCU (Jeunesse Etudiante Chrétienne, Association des Etudiants Catholiques du Cameroun) et club universitaire catholique.

> Le rétablissement de la communauté notamment en respectant la représentativité jeune au sein des instances de gestion du CCU, tel que prévu par les documents statutaires. En effet il est prévu que 4 étudiants doivent représenter leur communauté au sein du bureau du conseil du CCU.

> Il s’agit aussi au sein du réseau des Amis et anciens du CCU de penser à s’investir dans la relance de la communauté jeune via des déploiements multiformes : participation à des conférences et tables rondes, parrainages des étudiants, service d’accompagnement spirituel et d’orientation académique, bourses et cours de soutien à l’endroit des étudiants, dotation matérielle et financière à l’endroit des dispositifs tels que la médiathèque, la bibliothèque, la MEC.

> Mais aussi et encore : renforcer l’initiation à la gestion du bien commun, renforcer le bilinguisme dans le dispositif et la cohabitation culturelle, remettre l’étude de la Parole au centre de la vie des groupes et mouvements, intensifier les formations spirituelles et chrétiennes ainsi que l’encadrement des universitaires, mobiliser pour une amélioration des conditions d’étude et de vie à l’université, faire connaître l’enseignement social de l’Eglise, améliorer notre rapprochement du monde universitaire, développer et intensifier l’esprit d’initiative, insuffler chez les jeunes étudiants le goût de la recherche et de l’effort, proposer aux étudiants un cadre adapté pour leurs recherches et leurs travaux, aider au développement personnel, intellectuel et humain des membres et notamment créer un cadre et un esprit d’entraide pour le travail d’études, l’apprentissage, l’échange d’information et de ressources.

Le CCU, à travers son riche dispositif de structures et moyens d’accompagnement estudiantin, a contribué significativement à la formation humaine intégrale des Universitaires. Ceci s’est fait via l’aide au développement personnel, intellectuel et humain des universitaires, notamment avec la création d’un cadre et un esprit d’entraide pour le travail d’étude, l’apprentissage, l’échange d’information et de ressources.

Parler de Dieu à l’Université ? Les ressources du quotidien pour ne pas conclure

On observe une prolifération des établissements d’enseignement supérieur au Cameroun. Le Ministère en charge de ce secteur parle de 430 universités privées (parmi lesquelles une vingtaine d’universités confessionnelles) et 11 universités d’Etat. Ces universités sont des espaces d’expression sociale, de tensions culturelles et parfois brassages culturels.

On a envie de dire que l’université devient un reflet de la société qui l’héberge. Agir dans l’université c’est par conséquent agir sur le milieu social. Cette citation de Charles Habib Malik (1982) le dit mieux: « L’université est un point d’appui évident pour faire bouger le monde. Plus puissamment que par n’importe quel autre moyen, changez l’université et vous changerez le monde ». L’évangélisation par, dans et pour l’université est plus qu’un impératif. C’est la condition sine quinone pour voir le monde s’améliorer.

Mais parler de Dieu à l’Université, espace laïc, demande d’user de tac et de finesse sans pour autant dénaturer le message biblique. Il s’agit de s’intéresser sur la façon dont l’université façonne l’individu, agissant notamment sur ses croyances et ses aspirations.

Parfois ce sont des valeurs qui entre en contradiction avec la vision de la chrétienté. La vérité, la justice et la responsabilité personnelle sont parfois sacrifiées au profit de l’efficacité, de l’utilité ou de l’intellectualisation.

Parler de Dieu à l’université c’est donc d’abord être chrétien, y compris à l’Université. Si le milieu universitaire publique est laïc, il n’en demeure pas moins que la vie d’universitaire doit aider à murir notre foi. Nos études, nos pratiques, notre mode de vie à l’université doit refléter l’amour de Dieu pour l’humanité. Prier ouvertement dans un amphithéâtre est interdit certes. Mais prier, seul, dans mon bureau avant de rejoindre les étudiants dans un laboratoire ne l’est pas.

Mobiliser les ressources pour parler de Dieu à l’université consiste aussi à fuir le mensonge, la fraude, le plagiat, la corruption et tous ces maux qui minent le milieu universitaire. Ce sont là des valeurs de chrétienté chères au CCU et qui sont transmises à travers les dispositifs de formation humaine et intégrale qui s’y trouvent.

______________________________

Pour citer cet article :

Référence électronique : René Rodrigue Lionel Kana Etoundi, « La contribution du Centre Catholique Universitaire (CCU) de Yaoundé à l’œuvre éducative et spirituelle de l’Université camerounaise (1961-2020). Parler de Dieu à l’Université ? », Educatio [En ligne], 15| 2025. URL : https://revue-educatio.eu

Droits d’auteurs :

Tous droits réservés

[1] Doctorant en sciences de l’éducation (Université de Yaoundé 1-Cameroun)