Carina Rossa[1], Maria Cinque[2]

Télécharger le fichier en .pdf

ABSTRACT

Questo studio indaga come il Patto Educativo Globale viene implementato nelle scuole di ogni ordine, grado e dimensione in tutto il mondo. I dati sono stati raccolti da 2.555 partecipanti tramite un questionario distribuito nelle organizzazioni e reti di advocacy promosse dal Comitato Tecnico-Scientifico del Patto Educativo Globale del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Il questionario ha cercato di valutare l’attuazione dei sette obiettivi attraverso azioni intraprese non solo all’interno della scuola stessa, ma anche in collaborazione con altre istituzioni educative, coinvolgendo il territorio, i suoi stakeholder e le comunità. In particolare, ha cercato di indagare i cambiamenti generati, il potenziale di networking a livello locale e globale e i principali strumenti metodologici utilizzati.

PAROLE CHIAVE: patto educativo locale, reti, metodologie, generatività

ABSTRACT

This study investigates how the Global Compact on Education is being implemented in schools of all levels and sizes worldwide. Data was collected from 2,555 participants using a questionnaire distributed through advocacy organizations and networks promoted by the Technical-Scientific Committee of the Global Compact for Education of the Dicastery for Culture and Education. The questionnaire sought to assess the implementation of the seven objectives through actions undertaken not only in the school itself but also in collaboration with other educational institutions, involving the region, its stakeholders, and communities. Specifically, it sought to investigate the changes being generated, the potential for networking at the local and global levels, and the main methodological tools used.

KEY WORDS: local educational pact, networks ,methodologies, generativity

RÉSUMÉ

Cette étude examine la manière dont le Pacte mondial pour l’éducation est mis en œuvre dans les écoles de tous niveaux et de tous types à l’échelle mondiale. Des données ont été recueillies auprès de 2 555 participants à l’aide d’un questionnaire distribué par l’intermédiaire d’organisations et de réseaux promoteurs, à l’initiative du Comité technique et scientifique du Pacte mondial pour l’éducation du Dicastère pour la culture et l’éducation. Le questionnaire visait à évaluer la mise en œuvre des sept objectifs à travers des actions menées non seulement au sein de l’école elle-même, mais aussi en collaboration avec d’autres établissements scolaires, en impliquant le territoire, ses acteurs et ses collectifs. Il s’agissait en particulier d’étudier les changements qui se produisent, la construction éventuelle d’un réseau au niveau local et mondial, et les principaux instruments méthodologiques utilisés.

MOTS CLÉS : pacte éducatif local, réseaux, méthodologies, générativité

INTRODUZIONE

La proposta del Patto Educativo Globale si rivolge a tutti gli attori della società e si presenta come uno spazio di coinvolgimento e interazione interistituzionale. Questo studio, condotto a livello internazionale, analizza come le scuole cattoliche stiano integrando i principi del Patto nella loro governance, nella loro pedagogia e nei loro programmi scolastici. Esamina inoltre per chi e con chi viene attuato il Patto, nonché le principali azioni e metodologie utilizzate.

Al momento della stesura di questo articolo, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione sta esaminando l’attuale Patto Educativo Globale, valutando le nuove sfide emerse a cinque anni dal suo lancio. In un mondo in rapido cambiamento, la priorità rimane l’educazione dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. Si propone di mantenere i sette percorsi fondamentali: la centralità della persona, l’ascolto dei giovani, la promozione della dignità della donna, il ruolo educativo della famiglia, l’inclusione, rinnovare il modo di educare l’economia e la politica e la cura della Casa Comune. Allo stesso tempo, si stanno definendo tre nuove priorità che rispondono alle esigenze delle comunità educative e delle giovani generazioni.

Il primo impegno nasce dall’ascolto dei giovani, che chiedono di essere educati alla vita interiore. Cercano non solo competenze pratiche, ma anche strumenti per la conoscenza di sé, la riflessione e l’esplorazione della dimensione spirituale, alla ricerca del senso della vita. Le comunità cristiane possono offrire una pedagogia che favorisca questa profondità, integrando un apprendimento permanente, integrale e profondo per formare persone capaci di verità, compassione e bellezza.

Il secondo impegno riguarda l’educazione degli esseri umani nell’era digitale. La tecnologia e l’intelligenza artificiale stanno cambiando le nostre vite, per questo è necessario supportare i giovani nell’uso consapevole di queste innovazioni, mettendo sempre l’individuo al centro. È inoltre fondamentale sviluppare un’intelligenza collettiva, emotiva e sociale per abitare il mondo digitale senza diventarne schiavi.

Il terzo impegno è promuovere l’educazione alla pace. In un mondo segnato dal conflitto, la pace deve essere parte integrante dell’educazione: insegnare lingue non violente, prendersi cura della salute mentale, costruire ponti, risolvere i conflitti e lavorare insieme per una società più giusta e solidale, in cui la pedagogia della pace sia centrale.

Questi tre nuovi temi – la vita interiore, l’umanizzazione del mondo digitale e la pace – si aggiungono agli altri sette, costituendo una nuova costellazione educativa presentata alla Chiesa e all’umanità. L’obiettivo è promuovere la speranza attraverso l’educazione, offrendo un orientamento alle nuove generazioni nel loro cammino di crescita personale.

CONTESTO CONCETTUALE: PROSPETTIVE TEORICHE

Il Patto Educativo Globale nasce dalla convergenza di due encicliche: Laudato Si’ (Papa Francesco, 2015), che invita a prendersi cura della nostra casa comune attraverso l’educazione e la spiritualità ecologica, e Fratelli tutti (Papa Francesco, 2020), che mette in luce la fratellanza umana e promuove la formazione al dialogo e all’amicizia sociale.

Le categorie di cura e fraternità saranno quindi due concetti che attraversano e sottendono le pratiche educative proposte dal Patto. In questa prospettiva, viene incorporato un altro concetto rilevante: la categoria di generatività. Si tratta di un costrutto di origine sociologica e antropologica che è stato adottato come quadro concettuale per analizzare i patti o le alleanze educative in generale. Secondo il sociologo Magatti,

La generatività sociale è un nuovo modo di pensare e di agire personalmente e collettivamente che ha la possibilità di un tipo di azione socialmente orientata, creativa, connettiva, produttiva e responsabile, capace di impattare positivamente i modi di produrre, innovare, vivere, prendersi cura, organizzare, investire, dandogli nuova vita (Magatti, 2018)

La generatività sociale attraversa quattro fasi: desiderare, creare, nutrire e lasciar andare. Superare le sfide di ciascuna fase consente agli individui di sviluppare il proprio potenziale e dà vita a nuove forme sociali, distinte dai modelli tradizionali. Pertanto, l’azione sociale generativa promuove legami dinamici basati sulla gratitudine, sullo sviluppo e sulla creatività.

La generatività sociale comprende dimensioni che guidano movimenti prolungati nel tempo (intertemporalità), esemplari nello spazio (esemplarità) e che raggiungono altre persone (intersoggettività). Queste azioni non seguono una traiettoria diretta, ma piuttosto una continua ricerca a spirale, generando relazioni sociali dinamiche, aperte al cambiamento, sostenibili, plurali e intergenerazionali.

In questo senso, diamo il benvenuto all’approccio ecosistemico, esso è uno strumento concettuale ampiamente utilizzato in diverse discipline. Questo paradigma concepisce l’apprendimento come un fenomeno che si sviluppa all’interno di una rete complessa di persone e oggetti, che interagiscono dinamicamente a più livelli e generano valore per tutti i membri dell’ecosistema.

In questa prospettiva, la formazione è intesa come un processo continuo e integrato di apprendimento, interazioni e opportunità di scambio multilaterale. Il modello ecosistemico trasforma l’interpretazione degli obiettivi formativi, dando priorità allo sviluppo di una cultura orientata all’innovazione e di una mentalità flessibile e focalizzata sull’apprendimento permanente. In questo contesto, sia gli individui che le organizzazioni sviluppano competenze per imparare durante il processo formativo stesso ( Nacamulli-Lazazzara , 2019).

Bronfenbrenner (2002) ha introdotto il « modello ecologico » dello sviluppo, un quadro concettuale che consente l’analisi di diversi livelli, dal macro al micro. Le interazioni all’interno dell’ambiente educativo avvengono in varie direzioni e livelli – macro, medio e micro – nonché tra diverse dimensioni. Queste dimensioni facilitano la costruzione di modelli esperienziali che comprendono contesti locali e globali, caratterizzati da relazioni multiculturali, interculturali, interreligiose e interetniche.

METODOLOGIA

Nel marzo 2023, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano ha proposto un questionario per valutare i progressi e migliorare il livello di attuazione del Patto Educativo Globale nelle istituzioni educative, comprese le scuole cattoliche.

La metodologia complessiva si concentra sull’autovalutazione e sulla raccolta di dati su larga scala attraverso un questionario standardizzato (come quello proposto in un formato Microsoft Office) che affronta aree chiave della trasformazione del Patto Educativo Globale con un duplice obiettivo: (a) condividere i progressi nel processo di costruzione del Patto; (b) fornire un’opportunità di reciproca ispirazione per migliorare il livello di attuazione.

Il Dicastero ha invitato tutte le istituzioni e gli enti educativi, cattolici e non cattolici, le reti di centri educativi (pubblici o privati) e tutti gli interessati a distribuire il questionario.

I risultati raccolti dovrebbero fornire un’istantanea accurata dello stato dell’arte del progetto, individuando progressi e aree di miglioramento per proseguire efficacemente il lavoro. Il processo mira a promuovere la « contaminazione » (ispirazione) e lo scambio di idee e best practice, che è fine a sé stesso all’interno dell’alleanza.

Nella prospettiva dell’elaborazione delle domande si è tenuto conto del raggruppamento per assi tematici come segue: Centralità della persona (obiettivi 1, 2, 3); Cura della Casa Comune, dell’economia e della politica (obiettivi 6 e 7); Costruzione di alleanze interistituzionali (obiettivi 4, 6, 7); Ascolto e voce di tutti i settori sociali.

Si è posta attenzione anche alla promozione di scuole interculturali e dialogiche, concentrandosi sulle pratiche guidate dal Patto e sull’incidenza che la proposta del Papa ha avuto sull’esperienza educativa della scuola stessa. Si è sottolineata la natura generativa e feconda di queste istituzioni, la loro capacità di costruire ponti, lavorare in modo collaborativo e valorizzare la diversità attraverso relazioni reciproche tra scuole. Infine, si è posto l’accento sulla transdisciplinarità e sulla connessione tra queste aree tematiche.

RISULTATI

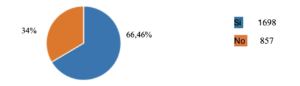

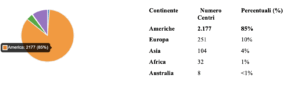

Il numero di centri educativi che hanno risposto al sondaggio, 2.555 in totale, conferma l’impatto e l’accoglienza positiva di questa iniziativa.

Figura 1: Distribuzione geografica delle risposte

Figura 1: Distribuzione geografica delle risposte

I dati mostrano che le Americhe, e in particolare l’America Latina, sono al centro della risposta al Patto Educativo Globale, contribuendo con l’85% dei contributi totali.

L’elevato tasso di risposta al questionario da parte dei centri educativi latinoamericani è dovuto a una combinazione di fattori culturali, ecclesiali e socioeconomici. La presenza di scuole e università cattoliche in America Latina è diffusa e profondamente radicata a tutti i livelli della società. Ordini importanti, come la Compagnia di Gesù (Gesuiti), hanno risposto con particolare vigore all’appello del Papa. Ad esempio, la Conferenza dei Provinciali dell’America Latina e dei Caraibi (CPAL) ha accolto immediatamente l’invito, considerando il Patto un’azione coerente con le proprie missioni apostoliche (soprattutto attraverso reti come Fe y Alegría). Altre reti, come la UISG, l’OIEC, la CIEC, l’ANEC e il Centro CLAYSS, hanno partecipato attivamente alla diffusione del questionario, in linea con il percorso che hanno tracciato per l’attuazione del Patto. Queste organizzazioni hanno anche esperienza nel lavoro di rete, sono abituate a lavorare in sinergia e a rispondere a iniziative collettive e sforzi congiunti.

Un altro elemento culturale da considerare è che questa proposta è stata lanciata da Papa Francesco – il primo Papa latino-americano – utilizzando un linguaggio e promuovendo valori come la fraternità, l’inclusione e l’ecologia integrale che risuonano profondamente con la cultura e il contesto educativo-pastorale del continente. Inoltre, il Patto è visto in America Latina non solo come un contributo teorico, ma come una risposta concreta a sfide sociali urgenti come la disuguaglianza educativa, la necessità di accogliere le persone vulnerabili e la necessità di ripensare il modello di sviluppo e ricostruire un patto a livello territoriale.

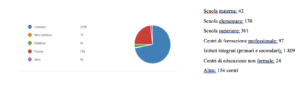

Figura 2: Livello scolastico e grado

Figura 2: Livello scolastico e grado

La categoria più numerosa è quella degli Istituti Comprensivi (che comprende scuole primarie e secondarie), con 1.809 centri. Ciò suggerisce che gli istituti esaminati siano prevalentemente complessi scolastici a multilivello, molto comuni nelle reti di istruzione religiosa (ad esempio, istituti o college gestiti da ordini religiosi).

L’eccezionale risposta al questionario, in particolare nelle Americhe (85%), è dovuta principalmente alle reti di scuole cattoliche e private della regione. Queste istituzioni non solo hanno la capacità di mobilitarsi rapidamente, ma considerano anche il Patto un’iniziativa centrale per affrontare i problemi sociali attraverso la loro missione educativa.

Inoltre, i dati mostrano che le risposte predominanti provengono dai centri situati in contesti urbani o nelle grandi città.

Tabella 1: Analisi per ubicazione del Centro Educativo

| Posizione del Centro | Numero Centri | Percentuali del totale |

| Centro urbano | 1.805 | 66,4% |

| Periferia di una grande città | 293 | 10,8% |

| Nel centro di una grande città | 351 | 12,9% |

| zona rurale | 279 | 10,3% |

| Altri | 39 | 1,4% |

| Totale | 2.717 | 100% |

Nota: il totale di 2.717 centri per questa domanda è il più vicino ai totali precedenti (2.572 e 2.557), il che suggerisce che questo è il numero effettivo di centri che hanno risposto a questa specifica sezione del questionario.

La distribuzione per ubicazione rafforza le conclusioni precedenti sulla natura delle risposte. La stragrande maggioranza (oltre due terzi) delle risposte proviene da scuole situate in « centri urbani » non specificati come « grandi città ». Questo include probabilmente città di medie e grandi dimensioni, spesso sedi di scuole cattoliche. Vi è anche un’alta concentrazione di scuole nelle grandi città (23,7%), poiché se sommiamo le risposte provenienti da « centro di una grande città » (12,9%) e « periferia di una grande città » (10,8%), otteniamo un quarto del campione. Al contrario, solo poco più di un decimo delle scuole si trova in « aree rurali ». Sebbene molte reti educative cattoliche abbiano una presenza storica e sociale fondamentale nelle aree rurali (soprattutto in America Latina), la loro partecipazione al questionario è stata relativamente bassa rispetto ai centri urbani.

Per quanto riguarda la percezione e il livello di coinvolgimento dei centri educativi che hanno risposto al questionario, i risultati mostrano il grado di conoscenza, necessità, consapevolezza e azione (networking) percepito dalle istituzioni partecipanti.

Per quanto riguarda il livello di conoscenza del Patto Educativo Globale, possiamo concludere che, nonostante le scuole abbiano risposto al questionario (e siano quindi a conoscenza dell’esistenza del Patto), la conoscenza approfondita dell’appello di Papa Francesco non è ancora diffusa, il che suggerisce che molti hanno risposto perché appartengono a una rete mobilitata, ma non per profonda convinzione personale.

Percezione della necessità e dell’urgenza del Patto Educativo Globale:

Alla domanda sulla necessità e l’urgenza di questo appello, la risposta complessiva è stata fortemente positiva. La maggior parte delle risposte varia da Alta a Molto Alta, suggerendo che, indipendentemente dal livello di consapevolezza del Patto, vi è un forte e diffuso consenso tra gli intervistati sulla necessità e l’urgenza dell’iniziativa. Ciò conferma che il messaggio di fondo del Patto è pienamente in linea con le sfide educative e sociali percepite dalle scuole. Tuttavia, esiste un divario tra la necessità percepita e la consapevolezza istituzionale. Ciò suggerisce che, sebbene il appello sia percepito come urgente, la sua integrazione formale e la sua diffusione in tutta la struttura scolastica (docenti, personale, genitori) siano ancora in una fase iniziale.

Esistenza di reti di collaborazione, interne o esterne:

Predominano le risposte « Alto/Molto Alto », a indicare che la maggior parte delle scuole (o dei singoli individui che rispondono per conto della scuola) è già impegnata in attività di networking collaborativo in risposta al Patto. Si tratta di un risultato positivo, che indica che il Patto non è solo una dichiarazione teorica, ma stimola concretamente l’azione e la creazione di partnership, che è l’obiettivo centrale dell’iniziativa globale.

In conclusione, possiamo affermare che i centri educativi che hanno risposto credono nella causa, ovvero ritengono necessario e urgente l’appello del Patto. Sono in fase di attuazione, costruendo attivamente reti di collaborazione, ma necessitano ancora di approfondire la conoscenza istituzionale e la consapevolezza dell’iniziativa a tutti i livelli.

Si può quindi affermare che il Patto Educativo Globale ha trovato terreno fertile, soprattutto per quanto riguarda la percezione della sua importanza, che costituisce il primo passo verso una mobilitazione efficace.

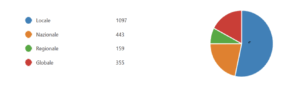

Figura 3: Livelli di azione e partecipazione nelle reti

Il livello predominante di azione è locale (1.097), quasi il 57%. Ciò suggerisce che l’iniziativa è più forte a livello di base, cioè nel territorio immediato delle istituzioni o delle comunità.

Il livello intermedio di azione è nazionale (443) e globale (355) che sommati costituiscono una parte significativa, indicando che esiste una buona connessione e proiezione oltre l’area locale immediata.

Il livello regionale (159) è il meno rappresentato, con solo l’8,2% del totale.

In sintesi, la rete sarebbe prevalentemente locale, con una forte proiezione nazionale e globale e con il livello regionale come anello più debole.

1. Attuazione e obiettivi del Patto :

a) Informazioni generali:

Il 62% degli intervistati (1.574) ha confermato che nella propria scuola sono emersi programmi o progetti specifici a seguito del Patto Educativo Globale.

Nell’identificare le buone pratiche, i partecipanti hanno osservato che gli obiettivi più affrontati e centrali del Patto sono:

-

- Mettere la persona al centro (1.157 risposte).

- Ascoltare le nuove generazioni (1.099 risposte).

- Cura della Casa Comune (986 risposte).

L’obiettivo che ha ricevuto meno risposte è stato quello relativo a “politica, economia e società” (582 risposte).

I dati mostrano un elevato livello di impegno istituzionale in settori chiave del Patto, con la maggioranza che dichiara di aver definito programmi e politiche.

Esiste un consenso molto forte sull’impegno ad accogliere e includere le persone vulnerabili. Infatti, l’82% (2.105 risposte) delle scuole dichiara di essere aperto all’accoglienza dei più vulnerabili e di avere i mezzi per farlo, oltre ad attuare politiche di assistenza. Una percentuale ancora maggiore (2.170 risposte) indica che l’intera comunità educativa è coinvolta nell’assistenza ai più vulnerabili.

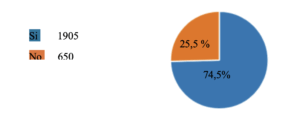

Per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie, la partecipazione è ampia. Il 75% (1.905 risposte) degli intervistati afferma che le famiglie partecipano attivamente alle attività scolastiche, non solo alle riunioni. Inoltre, il 79% (2.015 risposte) ha un programma di orientamento per migliorare il coinvolgimento delle famiglie nell’istruzione dei propri figli.

Per quanto riguarda la dignità e i diritti delle donne, il 67% (1.701 risposte) dei centri dispone di programmi per la cura e la promozione della dignità e dei diritti delle ragazze, delle adolescenti e delle giovani donne.

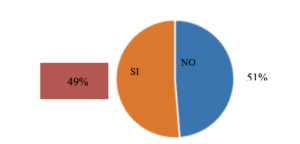

Ascoltare le nuove generazioni, sebbene questo sia il secondo obiettivo più citato, vi è una disparità di opinioni riguardo all’azione esterna: un numero leggermente maggiore di intervistati ha risposto che i forum studenteschi NON vengono promossi al di fuori della scuola, nel quartiere o in città (1.313 NO contro 1.242 SÌ) e che NON ci sono iniziative urbane che rendano la città « meno adultocentriche » (1.310 NO contro 1.245 SÌ). Ciò suggerisce che l’ascolto è maggiormente focalizzato sulla sfera interna della scuola.

b) Analisi per obiettivi:

1° obiettivo: mettere la persona al centro

L’analisi del questionario indica che i centri educativi mettono attivamente e principalmente la persona al centro.

Questa conclusione è supportata sia dalla priorità data dagli intervistati (dati quantitativi) sia dalle azioni concrete segnalate dalle istituzioni (dati qualitativi).

Infatti, « Mettere le persone al centro » è stato l’obiettivo prioritario, ricevendo il maggior numero di menzioni (1.157) nel questionario generale, superando altri impegni come « Ascoltare le nuove generazioni » e « Prendersi cura della nostra Casa comune ». Questo lo rende la priorità d’azione più alta per i centri che hanno risposto.

Per quanto riguarda i cambiamenti specifici implementati per mettere le persone al centro, i dati raccolti riflettono un’ampia e profonda implementazione di cambiamenti in cinque aree chiave: ambienti di apprendimento, ruolo degli studenti, ruolo degli insegnanti, organizzazione scolastica e metodologie di insegnamento.

I risultati mostrano che la maggior parte delle istituzioni ha apportato “molti” o “moltissimi” cambiamenti, in particolare in:

- L’organizzazione della scuola e della classe (1303 risposte “molto”, 555 “moltissimo”)

- Il ruolo dell’insegnante (1265 « molto », 579 « moltissimo »)

- La metodologia (1266 “molto”, 525 “moltissimo”)

- Il ruolo dello studente (1208 “molto”, 669 “moltissimo”)

- Ambienti di apprendimento (1125 “molto”, 707 “moltissimo”)

Questi dati dimostrano un impegno sistemico e coerente verso un’istruzione più incentrata sulla persona, con una riprogettazione dell’ambiente educativo, una ridefinizione dei ruoli e un rinnovamento delle pratiche pedagogiche.

Inoltre, le risposte che indicano un basso livello di cambiamento (« poco » o « molto poco ») sono una minoranza e i livelli di incertezza (« non so ») sono notevolmente bassi, il che suggerisce un elevato livello di chiarezza e partecipazione ai processi di cambiamento da parte delle comunità scolastiche.

L’analisi qualitativa, tuttavia, conferma che le iniziative e i programmi emersi attraverso il Patto si concentrano sulla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi, sul supporto agli studenti e sull’apprendimento personalizzato, tutti elementi chiave dell’Obiettivo 1.

Il questionario specifico sull’Obiettivo 1 fornisce prove dettagliate delle strategie messe in atto, dimostrando che l’attenzione alla persona va oltre una semplice dichiarazione di intenti.

Tabella 2: Meccanismi di attuazione e strategie segnalate

| Meccanismo di attuazione | Strategie segnalate |

| Trasformazione pedagogica | Metodologie di apprendimento basate su progetti (PBL), apprendimento cooperativo e classe capovolta in classe ). Questi strumenti ricercano il ruolo attivo dello studente e un apprendimento incentrato sui suoi interessi e ritmi. |

| Attenzione personalizzata | Implementazione di tutoraggio e sistemi di supporto personalizzati per affrontare sia i punti di forza che quelli di debolezza di ogni studente. Ciò include programmi per studenti con difficoltà di inclusione. |

| Benessere e formazione integrale | Integrazione di servizi di supporto psicologico e pastorale, programmi di mediazione dei conflitti, ritiri spirituali e seminari. Queste attività mirano a promuovere lo sviluppo emotivo e spirituale, non solo quello accademico. |

| Governance partecipativa | La capacità di convocazione e il livello di governance sono classificati come « Alti ». Le scuole coinvolgono studenti, insegnanti, genitori e partner esterni in riunioni e forum per sviluppare piani strategici. Ciò significa che l’individuo non è solo un destinatario, ma un attore. |

In sintesi, le scuole stanno implementando l’Obiettivo 1 del Patto Educativo Globale a un livello avanzato, traducendo l’elevata priorità in concreti cambiamenti metodologici (pedagogia attiva) e strutture di supporto complete (benessere e partecipazione).

Obiettivo 2: Ascoltare le voci delle nuove generazioni

Il questionario mirava a valutare in che misura le scuole ascoltano, accolgono e danno voce agli studenti, sia in classe che nella comunità.

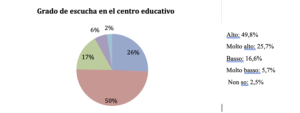

Figura 4: Grado di ascolto nel centro educativo

Oltre il 75% percepisce l’ascolto come positivo (Alto + Molto alto), rispecchiando apertura, sebbene il 22% ritenga ancora che l’ascolto sia insufficiente.

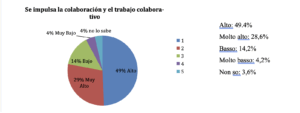

Figura 5: Promuovere il lavoro collaborativo

Si consolida anche come aspetto positivo (78% Alto/Molto Alto). Ciò conferma che la metodologia attiva è stata introdotta, anche se non sempre con la stessa intensità in tutti i contesti.

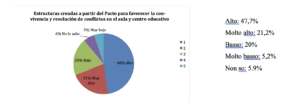

Figura 6: Strutture create a partire del patto per la convivenza e la risoluzione dei conflitti

Sebbene oltre il 60% valuti positivamente i progressi, quest’area rimane meno rafforzata. Uno su quattro percepisce la mancanza di meccanismi efficaci per la risoluzione dei conflitti.

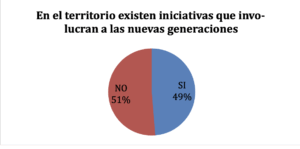

Figura 7: Iniziative territoriali che coinvolgono le nuove generazioni

I dati mostrano una divisione: circa la metà delle scuole promuove forum studenteschi e iniziative di quartiere/città, mentre l’altra metà no.

La partecipazione alla vita pubblica e comunitaria è una sfida irrisolta per molte istituzioni, che rimangono spazi più incentrati sulle dinamiche interne che sulla sensibilizzazione sociale.

Le risposte aperte dimostrano diverse strategie per ascoltare e responsabilizzare gli studenti. Possono essere organizzate in tre ampie dimensioni:

a) Azioni pedagogiche e metodologiche

- Metodologie attive: lavoro di squadra, apprendimento-servizio, progetti, Montessori, PBL, dinamiche ludiche.

- Dialogo e ascolto attivo: libertà di parola, spazi formali e informali, tempo di ascolto, corridoi di ascolto.

- Tutoraggio e supporto personalizzato.

- Risoluzione dei conflitti e mediazione scolastica.

- Attività extracurriculari: incontri sociali, riunioni, servizi di beneficenza, cittadinanza attiva, dibattiti.

L’innovazione pedagogica è orientata alla partecipazione, all’ascolto e all’autonomia degli studenti. Tuttavia, queste pratiche devono essere sistematizzate in modo che non dipendano esclusivamente dalla volontà di alcuni insegnanti.

b) Strumenti istituzionali

- Consigli studenteschi e governo scolastico che rafforzano la partecipazione formale.

- Dipartimenti psicopedagogici per il supporto socio-emotivo e accademico.

- La pastorale e i gruppi giovanili come spazi di accompagnamento e di leadership in contesti religiosi.

- Risorse digitali e box dei suggerimenti come strumenti innovativi per la comunicazione e la voce degli studenti.

Esistono canali formali di partecipazione, ma non tutti gli studenti vi hanno accesso o percepiscono che abbiano un impatto reale sulle decisioni.

c) Dimensione formativa e carismatica

- Il carisma educativo e la spiritualità, cioè l’identità religiosa, sono visti come un pilastro dell’ascolto e dell’accompagnamento.

- Ritiro spirituale e cappellania come spazi di riflessione e discernimento.

- Valori incentrati sul rispetto, sulla fiducia e sulla vicinanza.

La dimensione carismatica fornisce un approccio completo alla formazione, ma deve essere integrata con proposte di cittadinanza attiva per estendere l’impatto oltre l’ambito scolastico.

In sintesi, si attribuisce grande importanza all’ascolto, alla convivenza, all’empatia e al lavoro collaborativo, e si adotta un’ampia varietà di metodologie attive che mettono lo studente al centro. Tuttavia, i meccanismi di risoluzione dei conflitti sono ancora insufficienti: un terzo degli intervistati percepisce esclusione in classe, metà delle scuole non promuove la partecipazione al di fuori della classe e la partecipazione formale degli studenti (consigli, governi scolastici) è talvolta scarsamente collegata al processo decisionale effettivo.

Pertanto, è una sfida passare dalla percezione dell’ascolto a strutture consolidate di partecipazione e corresponsabilità, assicurando che gli studenti non siano solo consultati, ma anche influenzando le decisioni educative e comunitarie e rafforzando l’articolazione tra scuola-famiglia-comunità-città, verso modelli meno incentrati sugli adulti.

Obiettivo 3: Promuovere la dignità e il diritto delle ragazze e delle giovani donne all’istruzione.

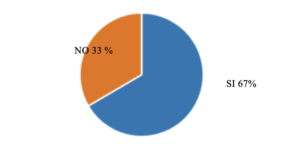

Questa sezione del questionario si concentra sulla dignità e sui diritti delle ragazze e delle giovani donne nel contesto educativo. Alla scuola viene chiesto se esistano programmi specifici per la cura delle ragazze e delle giovani donne. I risultati mostrano che 1.245 scuole hanno risposto SÌ, ovvero il 48,73%, mentre 1.310 hanno risposto NO, ovvero il 51,27%.

Figura 8: Esistenza di programmi specifici per la cura delle ragazze e delle giovani donne

Questa sezione mira a comprendere il livello di attenzione e impegno dei centri educativi nei confronti della parità di genere e della promozione dei diritti delle giovani donne. SÌ: 1701, 66,57% – NO : 854, 33,43%.

Figura 9: Livello di attenzione e impegno dei centri educativi

In conclusione, possiamo affermare che l’implementazione di programmi specifici in quest’area rappresenta una sfida primaria per oltre la metà dei centri intervistati. Sebbene il numero di centri con programmi sia elevato (quasi la metà), l’obiettivo di garantire la dignità e i diritti delle donne rimane un ambito in cui la maggior parte necessita di formalizzare strutture e progetti specifici derivanti dal Patto.

Le risposte al questionario raccolgono circa 1.800 iniziative educative per ragazze, che spaziano da attività educative e creative a interventi comunitari. Le categorie e i temi, ove presenti, mostrano che l’attenzione principale è rivolta alla parità di genere, all’emancipazione e alla partecipazione attiva, con approcci adattati a diversi contesti culturali e sociali.

Le categorie/temi più frequenti sono: parità di genere, con iniziative per promuovere le pari opportunità e combattere gli stereotipi; istruzione e partecipazione alle attività scolastiche e comunitarie; arte, cultura e creatività, con l’uso di drammatizzazioni, giochi, fotografia e materiali didattici come strumenti educativi; e sensibilizzazione, con la distribuzione di opuscoli, campagne di comunicazione e attività formative. Un focus fondamentale è stato dedicato alle comunità indigene, presentando progetti adattati a contesti specifici e valorizzandone le tradizioni.

Obiettivo 4: Collaborare con le famiglie

Alla domanda se le famiglie non solo partecipano alle riunioni e agli eventi scolastici, ma prendono anche parte attivamente a molte attività scolastiche, le risposte mostrano che circa 3 famiglie su 4 dichiarano di partecipare attivamente alle attività scolastiche, non solo alle riunioni.

Figura 10: Partecipazione della famiglia alle attività scolastiche

Le risposte relative ai programmi di supporto e orientamento alle famiglie, nonché la disponibilità della scuola ad accogliere suggerimenti, mostrano una valutazione molto positiva. Ciò conferma l’immagine di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione con le famiglie.

Il questionario fornisce una raccolta completa di strategie e azioni che le istituzioni educative mettono in atto per incoraggiare la collaborazione e la partecipazione attiva delle famiglie al processo educativo.

Queste azioni possono essere raggruppate in cinque aree principali:

- Comunicazione, feedback e valutazione: si concentra sull’instaurazione di un dialogo continuo e sull’utilizzo delle opinioni delle famiglie per il miglioramento dell’istituto attraverso la valutazione e la condivisione dei risultati. Ciò include, ad esempio, valutazioni annuali con le famiglie (sondaggi di soddisfazione, autovalutazione dell’istituto, accesso ai codici QR) e successiva condivisione dei risultati con il team di coordinamento e gli insegnanti per il miglioramento. Ciò include canali di comunicazione aperti attraverso l’uso di piattaforme digitali per gli scambi, supporto tempestivo e continuo per i genitori, comunicazioni, circolari, follow-up dei casi e incontri dedicati per correggere eventuali errori che le famiglie ritengono vengano commessi a scuola.

- Strutture di partecipazione formale: si tratta di meccanismi che danno alle famiglie voce e voto nel processo decisionale e nella gestione della scuola, come gli organi di governo (consiglio di amministrazione e consiglio dei genitori); le associazioni familiari che collaborano direttamente con l’associazione dei genitori nello sviluppo dei progetti, nel supporto logistico e nella diffusione delle informazioni; la formazione di comitati dei genitori (centrali e per livello scolastico) e rappresentanti dei genitori che agiscano come portavoce.

- Formazione e supporto: questo programma mira a rafforzare le famiglie nel loro ruolo di educatori primari. L’attività più frequente è la Scuola per Genitori, che offre incontri, sessioni di formazione, conferenze e workshop su argomenti come la gestione e la consapevolezza emotiva, le linee guida per la genitorialità (supporto assertivo) e il rafforzamento dei legami familiari. Il supporto psicosociale è fornito tramite il Dipartimento di Consulenza/Psicologia, inclusi colloqui di gruppo e individuali e supporto alle famiglie e ai processi accademici/comportamentali; il supporto spirituale include programmi pastorali familiari, corsi di catechismo, messe domenicali e incontri per mantenere viva la fede.

- Eventi e integrazione congiunta: spazi ricreativi, culturali e sociali progettati per integrare l’intera comunità educativa e celebrare la vita scolastica attraverso celebrazioni e feste a cui le famiglie partecipano e collaborano; attività congiunte in classe in progetti di classe, attività ricreative o attività artistiche; eventi istituzionali di ampio respiro come incontri sociali, fiere studentesche, eventi sportivi e settimane culturali; e iniziative pastorali e sociali come la partecipazione a campagne di solidarietà e missioni.

- Strategie innovative e specifiche: Attività mensili che coinvolgono le famiglie e i loro figli, legate a un valore; momenti di silenzio (si menzionano 10 minuti di silenzio per i genitori); condivisione di esperienze.

In breve, le istituzioni educative adottano un approccio multiforme che spazia dalla partecipazione formale alla gestione, al supporto educativo e alla celebrazione della vita comunitaria, il tutto ancorato a una comunicazione efficace per raggiungere una partnership consolidata e orientata al miglioramento tra scuola e famiglia.

Obiettivo 5: Accoglienza delle persone vulnerabili

Le risposte indicano generalmente che le scuole sono considerate altamente inclusive, con programmi e politiche in atto per accogliere le persone in situazioni vulnerabili. Tuttavia, alla domanda se queste iniziative siano realizzate in collaborazione con altri centri educativi o organizzazioni della regione, le risposte mostrano un tasso inferiore.

Figura 11: I centri hanno programmi e politiche di inclusione

Analizzando le varie azioni e politiche descritte, i servizi e gli sforzi possono essere raggruppati in categorie principali, che rappresentano l’impegno delle scuole nell’affrontare la vulnerabilità sociale ed educativa.

Le principali categorie e tipologie di attività includono: supporto finanziario e materiale, cercando di ridurre le barriere finanziarie e fornendo beni essenziali alle famiglie bisognose, come borse di studio/riduzioni delle tasse universitarie; campagne di raccolta fondi e donazioni; inclusione educativa e bisogni educativi speciali (BES), adattando il processo educativo per accogliere studenti con disabilità, difficoltà di apprendimento o bisogni speciali attraverso adattamenti curriculari; strutture e supporto specializzati (aule di supporto; insegnanti di supporto; personale specializzato; inclusione di politiche di inclusione attiva per bambini con disabilità); supporto psicosociale e benessere, offrendo supporto emotivo, psicologico e di orientamento agli studenti e alle loro famiglie attraverso servizi di orientamento e programmi antibullismo ; cura e ascolto; impegno sociale e missionario, con azioni che estendono l’impegno della scuola oltre i suoi confini, incoraggiando la comunità scolastica a partecipare ad opere di beneficenza attraverso progetti di servizio alla comunità e supporto alle comunità esterne; ed educazione alla solidarietà.

In sintesi, l’approccio complessivo delle scuole che attuano il Patto si basa su tre pilastri fondamentali:

- Filantropia e beneficenza: un impegno fermo, spesso sostenuto dalle leggi sulla filantropia (ad esempio in Brasile) e dalla filosofia cattolica/cristiana, che dà priorità alle persone vulnerabili come opzione preferenziale.

- Inclusione e adattamento: adattamento strutturale e pedagogico per garantire il diritto all’istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro background.

- Networking: collaborazione con altre istituzioni, ONG, parrocchie e servizi pubblici per massimizzare l’efficacia degli interventi.

Obiettivo 6: Una nuova politica, economia e società

Il questionario chiedeva agli insegnanti quali fossero i loro obiettivi e le metodologie per adattare il curriculum a un nuovo contesto politico ed economico, nonché la loro capacità di collaborare con altri attori educativi e sociali. Mentre le risposte quantitative non hanno evidenziato nuovi sviluppi, le risposte qualitative hanno rivelato attività e obiettivi educativi in tre aree principali, concentrandosi su un’educazione olistica che vada oltre l’apprendimento curriculare tradizionale.

- Educazione allo sviluppo sostenibile e all’impegno ambientale: le scuole sono attivamente impegnate a formare cittadini responsabili nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità, riflettendo una prospettiva globale come la Laudato Si’ e l’Agenda 2030. Si menziona la formazione pratica in cui i progetti educativi mirano ad analizzare e comprendere i problemi e le potenzialità ambientali locali e regionali, incoraggiando gli studenti a implementare soluzioni concrete in iniziative specifiche come la creazione di un Club Ambientale e di semenzai ecologici per il riciclaggio, la pulizia delle spiagge e l’installazione di pannelli solari.

- Formazione alla leadership etica, sociale e fraterna: questo programma si concentra sullo sviluppo del carattere, sui valori umani e sulla leadership orientata al servizio e alla risoluzione pacifica dei conflitti. La fratellanza e il rispetto della dignità umana sono parte integrante di ogni programma, promuovendo valori legati alla comprensione dei problemi nelle loro dimensioni ambientali, economiche e sociali. Leadership e azione sociale, ad esempio, il ministero giovanile e vocazionale organizza sessioni di leadership e supporta l’educazione dei giovani con l’obiettivo di promuovere un ruolo attivo nella società. Le materie curriculari integrano una dimensione di impatto sociale nella formazione continua degli insegnanti e vengono stabilite politiche di sensibilizzazione e risposta per promuovere modelli di convivenza e risoluzione pacifica dei conflitti che tengano conto del rispetto e della tutela dei diritti umani. Sono inoltre previste iniziative come l’istituzione di un gender club per discutere di sensibilità di genere e di un comitato per il successo dei giovani incentrato sull’imprenditorialità etica.

- Apprendimento interdisciplinare e basato sul contesto: le scuole rivedono i propri metodi e programmi per collegare l’apprendimento ai bisogni e al contesto della comunità. Vengono analizzati nuovi curricula e programmi di studio e vengono sviluppati programmi analitici allineati al contesto e ai bisogni specifici della comunità. Viene promossa la creazione di progetti interdisciplinari con l’obiettivo di migliorare o affrontare un problema specifico della comunità, trasformando l’istruzione tradizionale in un’istruzione basata su progetti. Vengono incoraggiate attività pratiche e di servizio, come i progetti CAS (Creatività, Attività, Servizio) e il Servizio alla Comunità, che coinvolgono gli studenti nella donazione di giocattoli, nella raccolta di cibo e nell’assistenza sociale. Oltre alle materie curriculari, vengono inclusi corsi extracurriculari (sicurezza, musica, diritto, competenze di vita, sport) per aiutare gli studenti a sviluppare competenze di vita.

Obiettivo 8: Prendersi cura della nostra casa comune

Le diverse testimonianze descritte nel questionario dimostrano l’impegno fermo e strutturato della scuola nei confronti dell’Ecologia Integrale e della Cura della Casa Comune, in linea con una visione di responsabilità sociale e ambientale. Le attività menzionate dalle scuole si articolano attorno a quattro aree principali:

- Integrazione curriculare e progettuale: la tutela dell’ambiente non è un’attività marginale, ma piuttosto integrata nel nucleo dell’insegnamento, soprattutto attraverso il Dipartimento di Scienze Naturali e la Didattica della Ricerca. Gli studenti sviluppano progetti di ricerca specifici, come la creazione di macchine per il riciclaggio delle bottiglie di plastica. L’esistenza del Progetto Ambientale Scolastico o del progetto Scuola Verde indica una pianificazione a lungo termine per l’educazione ambientale con programmi come « Guardiani del Pianeta », che mirano a installare una consapevolezza ambientale affettiva ed efficace, trasformando gli studenti in leader ambientali.

- Campagne di sensibilizzazione e azioni concrete: le scuole promuovono costantemente iniziative concrete e di sensibilizzazione che coinvolgono l’intera comunità, come il riciclo e il riutilizzo con zone eco-compatibili, campagne a scopo sociale e la conservazione degli spazi verdi. La conservazione delle risorse è inoltre incoraggiata attraverso campagne per ridurre l’uso della carta, promuovere un uso efficiente dell’elettricità e risparmiare acqua.

- Strutture e gruppi di supporto: strutture e gruppi all’interno della scuola garantiscono l’attuazione e la continuità delle iniziative ambientali. In alcuni casi, il Dipartimento di Scienze Naturali e il Gruppo di Ecologia (supportato dal Gruppo Scout) sono le forze trainanti di queste attività. Alcune scuole hanno un Comitato Ambientale o Brigata Verde, composto da studenti, insegnanti e personale, con un responsabile ambientale per classe, per pianificare, coordinare e supervisionare le azioni. Il Dipartimento dei Servizi Generali e della Manutenzione (DGS), il Difensore Civico degli Studenti (organo di rappresentanza degli studenti) e i genitori (Brigata Verde) sono attivamente coinvolti.

In sintesi, le azioni riportate nel questionario rivelano un approccio olistico e interdisciplinare che educa a un’ecologia integrale, focalizzandosi non solo sull’apprendimento teorico ma anche sulla partecipazione attiva e sullo sviluppo della responsabilità ecologica tra tutti i membri della comunità scolastica.

CONCLUSIONI

Lo studio sull’implementazione del Patto Educativo Globale nelle scuole di tutto il mondo, con una base di 2.555 partecipanti, rivela una forte accettazione e un’implementazione attiva, soprattutto in America Latina, che ha rappresentato l’85% delle risposte.

I risultati complessivi indicano un elevato livello di impegno, anche se restano ancora ambiti di intervento e di sensibilizzazione da rafforzare.

Per quanto riguarda l’impegno a livello geografico e settoriale, è chiaro che l’America Latina e le reti di scuole cattoliche e private (istituti comprensivi) hanno guidato la risposta, considerando il Patto una risposta concreta alle urgenti sfide sociali. La maggior parte delle risposte proviene dai centri urbani.

Le istituzioni educative credono fermamente nella necessità e nell’urgenza del Patto. È in atto una fase attiva di costruzione di reti collaborative (un’alta percentuale dichiara di parteciparvi), principalmente a livello locale, con una forte portata a livello nazionale e globale.

Si evidenziano tuttavia alcune lacune, poiché, pur credendo nella causa, si avverte la necessità di approfondire la conoscenza e la sensibilizzazione istituzionale diffusa dell’iniziativa in tutta la struttura scolastica (docenti, personale, genitori).

Per quanto riguarda l’attuazione per obiettivi, si osserva che gli obiettivi 1 e 7 (Mettere la persona al centro e Prendersi cura della casa comune) si distinguono come i più attuati, mentre il 4 e il 6 (Collaborare con la famiglia e Rinnovare l’economia e la politica) presentano delle sfide nella loro concreta attuazione.

Obiettivo 1: Mettere la persona al centro. Questo è l’obiettivo prioritario e si traduce in cambiamenti sistemici nell’organizzazione scolastica, nel ruolo dell’insegnante, nella metodologia e negli ambienti di apprendimento. Vengono evidenziate metodologie attive (PBL, Apprendimento Cooperativo), tutoraggio individualizzato e benessere globale (psicologico e pastorale).

Obiettivo 2: Ascoltare le nuove generazioni. Oltre il 75% percepisce un ascolto positivo e una forte promozione del lavoro collaborativo. La sfida principale è espandere la partecipazione oltre l’aula; metà delle scuole non promuove forum o iniziative studentesche nella regione e i meccanismi di risoluzione dei conflitti sono meno consolidati.

Obiettivo 3: Promuovere la dignità e i diritti delle ragazze e delle giovani donne. Metà dei centri ha programmi per promuovere la dignità delle donne. Tuttavia, formalizzare programmi specifici derivanti dal Patto rimane una sfida primaria per oltre la metà. Le iniziative esistenti si concentrano sulla parità di genere, l’emancipazione e la partecipazione attiva.

Obiettivo 4: Collaborare con le famiglie. Sebbene identificato come il più complesso da implementare, circa 3 famiglie su 4 dichiarano di partecipare attivamente alle attività scolastiche, non solo alle riunioni. Le scuole cercano il dialogo attraverso le Parent Schools, il supporto psicosociale e strutture di partecipazione formale come i Consigli dei Genitori.

Obiettivo 5: Accoglienza di persone vulnerabili. Il livello di impegno istituzionale è molto elevato; la maggior parte dei centri dichiara la propria disponibilità ad accogliere i più vulnerabili. L’approccio si basa sul sostegno finanziario (borse di studio), sull’adattamento pedagogico (BES), sul supporto psicosociale e sull’impegno sociale. La sfida consiste nell’incrementare il networking con altri centri e organizzazioni esterne nella regione.

Obiettivo 6: Nuova politica, economia e società. Questo obiettivo ha ricevuto il minor numero di risposte. Le azioni si concentrano sull’educazione allo sviluppo sostenibile (collegata all’Obiettivo 7), sulla formazione alla leadership etica e solidale e sull’apprendimento contestuale (progetti interdisciplinari) per affrontare specifici problemi della comunità.

Obiettivo 7: Prendersi cura della nostra casa comune. Un impegno altamente strutturato. L’azione è olistica e trasversale, integrando l’educazione ambientale nel curriculum scientifico, promuovendo campagne di riciclaggio e conservazione delle risorse e creando strutture di supporto come i Comitati Ambientali.

In sintesi, possiamo dire che il Patto ha trovato terreno fertile, ma la grande sfida è passare da una percezione positiva al consolidamento delle strutture e della diffusione sociale.

È importante rafforzare la partecipazione e la corresponsabilità, consentendo agli studenti di influenzare nelle decisioni educative e istituendo meccanismi efficaci per rispondere ai loro interessi. Inoltre, promuovere il patto educativo locale attraverso la collaborazione tra scuole, famiglie, comunità e città, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani e all’inclusione dei soggetti vulnerabili, faciliterebbe questo processo.

La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sullo studio delle alleanze tra scuole cattoliche di diversi carismi che operano nello stesso territorio ed esplorare la componente generativa implicata nella costruzione di alleanze a più livelli.

Il Patto Educativo Globale si presenta come una proposta straordinariamente attuale e pertinente, in linea con le principali iniziative internazionali e incentrata su valori universali come la dignità umana, la fraternità e la cura della casa comune. Questi valori, insieme ai temi della pace, dell’umanizzazione del mondo digitale e della educazione della vita interiore, formano una costellazione che indica la strada verso una nuova e profonda educazione per tutti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bronfenbrenner , U. (2002) Ecologia dello sviluppo umano. Biblioteca del Mulino. Bologna.

Congregazione per l’educazione cattolica. (2020a). Percorso educativo globale. Instrumentum laboris .

Congregazione per l’educazione cattolica. (2020b). Patto educativo globale. Vademecum . https://www.educationglobalcompact.org/it/strumenti/newsletter/

Magatti, M. (a cura di). (2018) Generatività sociale. Un paradigma relazionale per il sociale. Modifica Routledge .

Nacamulli R., Lazazzara A. (2019). L’ecosistema della formazione: Allargare e confini per ridisegnare lo sviluppo organizzativo . EGEA spa.

Papa Francesco. (2015). Lettera enciclica Laudato Si’. Sulla cura della casa comune. https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Papa Francesco. (2019a). Messaggio del Santo Padre Francesco per il lancio del Patto Educativo, 12 settembre 2019.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html

Papa Francesco. (2020). Lettera enciclica Fratelli tutti , sulla fraternità e l’amicizia sociale. Data ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 ottobre 2020.

Papa Francesco. (2020b). Videomessaggio del Santo Padre in occasione dell’incontro promosso e organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica: Global Compact on Education. Together to look beyond. Giovedì 15 ottobre 2020. Aula Magna della Pontificia Università Lateranense.

Rossa, C.; Cinque, M.; Bono, E. ( Coord .) (2022). Percorso educativo globale in azione. Proposta di esperienza e buone pratiche. Casa editrice AVE.

Zani, A. (Coord.) (2021). Educare attraverso la crisi e la speranza. Patto Educativo Globale. Linee guida. Libreria Editrice Vaticana .

_________________________

Pour citer cet article

Référence électronique : Carina Rossa e Maria Cinque «Attuazione del patto educativo globale nelle scuole: analisi dei dati globali » , Educatio[En ligne], 16 | 2025. URL : https://revue-educatio.eu

Droits d’auteurs

Tous droits réservés

[1] Università LUMSA di Roma

[2] Università LUMSA di Roma