Carina Rossa[1], Maria Cinque[2]

RESUMEN

Este estudio investiga cómo se está implementando el Pacto Educativo Global en las escuelas, de todos los órdenes y niveles, a nivel mundial. Se recopilaron datos de 2.555 participantes, mediante un cuestionario distribuido a través de organizaciones y redes propulsoras promovido por el Comité técnico-científico del Pacto educativo global del Dicasterio para la Cultura y la Educación. El cuestionario buscó relevar la aplicación de los siete objetivos a través de acciones acometidas no sólo en la propia escuela sino también junto con otros centros educativos involucrando el territorio, sus agentes y colectivos. En particular se trató de indagar cuáles son los cambios que se van generando, la eventual construcción de red a nivel local y global y cuáles son los principales instrumentos metodológicos utilizados.

PALABRAS CLAVES: pacto educativo local, redes, metodologías, generatividad

ABSTRACT

This study investigates how the Global Compact on Education is being implemented in schools of all levels and sizes worldwide. Data was collected from 2,555 participants using a questionnaire distributed through advocacy organizations and networks promoted by the Technical-Scientific Committee of the Global Compact for Education of the Dicastery for Culture and Education. The questionnaire sought to assess the implementation of the seven objectives through actions undertaken not only in the school itself but also in collaboration with other educational institutions, involving the region, its stakeholders, and communities. Specifically, it sought to investigate the changes being generated, the potential for networking at the local and global levels, and the main methodological tools used.

KEY WORDS: local educational pact, networks, methodologies, generativity

RÉSUMÉ

Cette étude examine la manière dont le Pacte mondial pour l’éducation est mis en œuvre dans les écoles de tous niveaux et de tous types à l’échelle mondiale. Des données ont été recueillies auprès de 2555 participants à l’aide d’un questionnaire distribué par l’intermédiaire d’organisations et de réseaux promoteurs, à l’initiative du Comité technique et scientifique du Pacte mondial pour l’éducation du Dicastère pour la culture et l’éducation. Le questionnaire visait à évaluer la mise en œuvre des sept objectifs à travers des actions menées non seulement au sein de l’école elle-même, mais aussi en collaboration avec d’autres établissements scolaires, en impliquant le territoire, ses acteurs et ses collectifs. Il s’agissait en particulier d’étudier les changements qui se produisent, la construction éventuelle d’un réseau au niveau local et mondial, et les principaux instruments méthodologiques utilisés.

MOTS CLÉS : pacte éducatif local, réseaux, méthodologies, générativité

INTRODUCCIÓN

La propuesta del Pacto Educativo Global está dirigida a todas los agentes de la sociedad y se presenta como un espacio de encuentro e interacción interinstitucional. En este estudio, efectuado a nivel internacional, se analiza cómo las escuelas católicas están incorporando los principios del Pacto en su gobernanza, pedagogía y currículo. Asimismo, se examina para quién y junto a quién se implementa el Pacto, así como las principales acciones y metodologías utilizadas.

Durante la escritura del presente artículo el Dicasterio para la Cultura y la Educación se encuentra en fase de revisión del actual Pacto Educativo Global, evaluando los nuevos desafíos surgidos cinco años después de su lanzamiento. En un mundo en rápida evolución, la prioridad sigue siendo la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Se propone mantener los siete caminos fundamentales: la centralidad de la persona, la escucha de los jóvenes, la promoción de la dignidad de la mujer, el papel educativo de la familia, la inclusión, la renovación económica y política, y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo se definen tres nuevas prioridades que responden a las necesidades de las comunidades educativas y las generaciones más jóvenes.

El primer compromiso surge de la escucha de los jóvenes, quienes piden ser educados en la vida interior. Buscan no solo habilidades prácticas, sino también herramientas para el autoconocimiento, la reflexión y la exploración de la dimensión espiritual, en busca del sentido de la vida. Las comunidades cristianas pueden ofrecer una pedagogía que fomente esta profundidad, integrando el aprendizaje permanente, integral y profundo, para formar personas capaces de verdad, compasión y belleza.

El segundo compromiso se refiere a la educación del ser humano en los tiempos de la digital. La tecnología y la inteligencia artificial están cambiando nuestras vidas, es por eso por lo que se necesita apoyar a los jóvenes en el uso consciente de estas innovaciones, poniendo siempre a la persona en el centro. También es esencial desarrollar la inteligencia colectiva, emocional y social para habitar el mundo digital sin convertirnos en sus esclavos.

El tercer compromiso es promover la educación para la paz. En un mundo marcado por el conflicto, la paz debe ser parte integral de la educación: enseñar lenguajes no violentos, cuidar la salud mental, tender puentes, resolver conflictos y trabajar juntos por una sociedad más justa y solidaria, donde la pedagogía de la paz sea central.

Estos tres nuevos temas —la vida interior, la humanización del mundo digital y la paz— se suman a los otros siete, constituyendo una nueva constelación educativa presentada a la Iglesia y a la humanidad. El objetivo es promover la esperanza a través de la educación, ofreciendo orientación a las nuevas generaciones en su camino de crecimiento personal.

CONTEXTO CONCEPTUAL: PERSPECTIVAS TEÓRICAS

El Pacto Educativo Global surge de la convergencia de dos encíclicas: Laudato Si (Papa Francisco, 2015), que llama a cuidar la casa común a través de la educación y la espiritualidad ecológica, y Fratelli tutti (Papa Francisco, 2020), que destaca la fraternidad humana y promueve la formación hacia el diálogo y amistad social.

Las categorías de cuidado y fraternidad serán, por lo tanto, dos conceptos que atraviesan y fundamentan las prácticas educativas propuestas por el Pacto. Desde esta perspectiva, se incorpora otro concepto relevante: la categoría de generatividad. Este es un constructo originado en la sociología y la antropología que ha sido adoptado como marco conceptual para analizar los pactos o alianzas educativas de manera general. Según el sociólogo Magatti,

La generatividad social es una nueva forma de pensar y actuar personal y colectiva que cuenta con la posibilidad de un tipo de acción socialmente orientada, creativa, conectiva, productiva y responsable, capaz de impactar positivamente las formas de producir, innovar, vivir, cuidar, organizar, invertir, dándole nueva vida (Magatti, 2018)

La generatividad social pasa por cuatro etapas: desear, crear, cuidar y soltar. Superar los retos de cada una permite a los sujetos desarrollar su potencial y da lugar a nuevas formas sociales, diferentes de los modelos tradicionales. Así, la acción social generativa fomenta vínculos dinámicos basados en gratitud, desarrollo y creatividad.

La generatividad social abarca dimensiones que impulsan movimientos prolongados en el tiempo (intertemporalidad), ejemplares en el espacio (ejemplaridad) y que alcanzan a otras personas (intersubjetividad). Estas acciones no siguen una trayectoria directa, sino una búsqueda continua en espiral, generando relaciones sociales dinámicas, abiertas al cambio, sostenibles, plurales e intergeneracionales.

El enfoque ecosistémico constituye una herramienta conceptual ampliamente utilizada por diversas disciplinas. Este paradigma concibe el aprendizaje como un fenómeno que se desarrolla dentro de una red compleja integrada por personas y objetos, los cuales interactúan de manera dinámica en múltiples niveles y generan valor para todos los integrantes del ecosistema.

Desde esta perspectiva, la formación se entiende como un proceso continuo e integrado de aprendizajes, interacciones y oportunidades de intercambio multilateral. El modelo ecosistémico transforma la interpretación de los objetivos de la formación, al privilegiar el desarrollo de una cultura orientada hacia la innovación y una mentalidad flexible enfocada en el aprendizaje permanente. En este contexto, tanto individuos como organizaciones desarrollan competencias para aprender durante el propio proceso formativo (Nacamulli-Lazazzara, 2019).

Por su parte, Bronfenbrenner (2002) introduce el “modelo ecológico” de desarrollo, un marco conceptual que permite analizar distintos niveles, desde el macro hasta el micro. Las interacciones dentro del entorno educativo se producen en direcciones y niveles variados —macro, medio y micro—, así como entre diferentes dimensiones. Estas dimensiones facilitan la construcción de modelos experienciales que abarcan contextos locales y globales, caracterizados por relaciones multiculturales, interculturales, interreligiosas e interétnicas.

METODOLOGÍA

En marzo de 2023, el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano propuso un cuestionario para evaluar el progreso y potenciar el nivel de implementación del Pacto Educativo Global en las instituciones educativas, incluyendo las escuelas católicas.

La metodología general se centra en la autoevaluación y la recogida de datos a gran escala a través de un cuestionario estandarizado (como el propuesto en un formulario de Microsoft Office) que aborda las áreas clave de transformación del PEG con un doble objetivo: (a) dar a conocer los avances en el proceso de construcción del Pacto; (b) ofrecer la oportunidad de inspirarse mutuamente para mejorar el nivel de implementación.

El Dicasterio invitó a difundir el cuestionario a todas las instituciones y realidades educativas, tanto católicas como no católicas, redes de centros educativos (públicos o privados) y cualquier interesado.

Se espera que los resultados recogidos permitan obtener una « radiografía » precisa del estado del arte del proyecto, identificando avances y áreas de mejora para continuar el trabajo de forma eficaz. El proceso busca promover la « contaminación » (inspiración) e intercambio de ideas y buenas prácticas, lo cual es un fin en sí mismo dentro de la alianza.

En la perspectiva de elaboración de las preguntas se tuvieron en cuenta la agrupación por ejes temáticos de la siguiente manera: Centralidad de la persona (objetivos 1, 2, 3); Cuidado de la Casa Común, economía y política (objetivos 6 y 7); construcción de alianzas interinstitucionales (objetivos 4, 6, 7); escuchar y dar voz a todos los sectores sociales.

Asimismo, se prestó atención a la promoción de escuelas interculturales y dialógicas, enfocadas en prácticas orientadas por el Pacto y en qué medida la propuesta del Papa ha impactado la experiencia educativa propia. Se destaca el carácter generativo y fecundo de las instituciones, su capacidad para construir puentes, trabajar colaborativamente y valorar la diversidad mediante relaciones de reciprocidad entre las escuelas. Finalmente, se enfatiza la transdisciplinariedad y la conexión entre estos ejes temáticos.

RESULTADOS

El número de centros educativos que respondieron a la encuesta, 2.572 centros en total, confirman el impacto y la buena acogida de esta iniciativa.

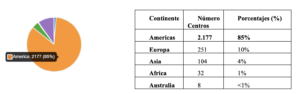

Figura 1: Distribución geográfica de las respuestas

Los datos demuestran que las Américas e in particular América Latina están en el centro de la respuesta al Pacto Educativo Global, aportando el 85% de las contribuciones totales.

La alta respuesta de los centros educativos de América Latina al cuestionario se debe a una combinación de factores culturales, eclesiales y socioeconómicos. La presencia de escuelas y universidades católicas en América Latina es generalizada y arraigada en todos los niveles sociales. Órdenes importantes, como la Compañía de Jesús (Jesuitas), han respondido con especial vigor al llamado del Papa. Por ejemplo, la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe (CPAL) aceptó de inmediato la invitación, considerando el Pacto como una acción acorde con sus propias misiones apostólicas (especialmente a través de redes como Fe y Alegría). Otras redes como la OIEC, la CIEC, la ANEC, y el centro CLAYSS, participaron activamente en la difusión del cuestionario en coherencia con el camino que vienen trazando de aplicación del Pacto. Se trata además de organizaciones que poseen experiencia en construcción de redes, acostumbradas a trabajar en sinergia y a responder a iniciativas colectivas y trabajos conjuntos.

Otro elemento cultural para tener en cuenta es que esta propuesta ha sido lanzada por el Papa Francisco – el primer Papa latinoamericano – utilizando un lenguaje y promoviendo valores como la fraternidad, la inclusión y la ecología integral que resuenan profundamente con la cultura y el contexto educativo-pastoral del continente. Por otra parte, el Pacto es visto en América Latina no sólo como un aporte teórico sino como una respuesta concreta a desafíos sociales urgentes como la desigualdad educativa, la necesidad de acogida de personas vulnerables y la necesidad de repensar el modelo de desarrollo y de reconstruir un pacto a nivel territorial.

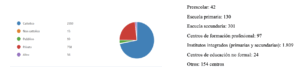

Figura 2: Nivel y grado de escuela

La categoría más numerosa es la de Institutos Integrados (que incluye escuelas primarias y secundarias), con 1809 centros. Esto sugiere que las instituciones encuestadas son predominantemente complejos escolares multinivel, muy comunes en las redes educativas confesionales (por ejemplo, institutos o colegios administrados por órdenes religiosas).

La excepcional respuesta al cuestionario, particularmente en las Américas (85%), se debió principalmente a las redes de escuelas católicas y privadas de la región. Estos centros no solo tienen la capacidad de movilizarse rápidamente, sino que también ven el Pacto como una iniciativa central para abordar los problemas sociales a través de su misión educativa.

Por otra parte, los datos demuestran que las respuestas preponderantes son aquellas que provienen de centros situados en contextos urbanos o de grandes ciudades.

Tabla 1: Análisis por ubicación del Centro Educativo

| Ubicación del Centro | Número Centros | Porcentajes sobre el total |

| Centro urbano | 1.805 | 66,4% |

| Periferia de una gran ciudad | 293 | 10,8% |

| En el centro de una gran ciudad | 351 | 12,9% |

| Area rural | 279 | 10,3% |

| Otros | 39 | 1,4% |

| Total | 2.717 | 100% |

Nota: El total de 2.717 centros para esta pregunta es el más cercano a los totales anteriores (2.572 y 2.557), lo que sugiere que este es el número real de centros que respondieron a esta sección específica del cuestionario.

La distribución por ubicación refuerza las conclusiones previas sobre la naturaleza de las respuestas. La gran mayoría (más de dos tercios) de las respuestas provienen de centros ubicados en “Centros urbanos” no especificado como “Ciudad grande”. Esto probablemente incluye ciudades medianas y grandes, a menudo sedes de las escuelas católicas. Existe igualmente una grande concentración de escuelas en ciudades grandes (23,7%) ya que si sumamos las respuestas de “Centro de una ciudad grande” (12,9%) y “Periferia de una ciudad grande” (10,8%), obtenemos una cuarta parte de la muestra. En cambio, solo un poco más de una décima parte de los centros se ubican en “Zona rural”. Si bien muchas redes educativas católicas tienen una presencia histórica y social fundamental en las zonas rurales (especialmente en Latinoamérica), su participación en el cuestionario fue relativamente baja en comparación con los centros urbanos.

En cuanto a la percepción y el nivel de involucramiento de los centros educativos que respondieron al cuestionario los resultados muestran el grado de conocimiento, necesidad, conciencia y acción (creación de redes) percibido da parte de las instituciones participantes.

Respecto al grado de conocimiento del Pacto Educativo Global podemos recabar que, aunque los centros respondieron al cuestionario (y por tanto conocen la existencia del Pacto), el conocimiento en profundidad del llamado del Papa Francisco aún no está muy extendido, lo que sugiere que muchos respondieron porque pertenecen a una red movilizada, pero no por profunda convicción personal.

Percepción acerca de la necesidad y urgencia del Pacto Educativo Global:

A la pregunta sobre la necesidad y urgencia de este llamado la respuesta general es fuertemente positiva. La mayor parte de las respuestas se concentran en Alto y Muy Alto por lo que se deduce que independientemente del nivel de conocimiento del Pacto, existe un consenso sólido y generalizado entre los encuestados sobre la necesidad y urgencia de la iniciativa. Esto confirma que el mensaje subyacente del Pacto está en plena sintonía con los desafíos educativos y sociales percibidos por los centros. Sin embargo, existe una brecha entre la necesidad percibida y la conciencia institucional. Esto sugiere que, si bien el llamado se percibe como urgente, su integración formal y concienciación generalizada en toda la estructura escolar (profesorado, personal, padres) aún está en sus inicios.

Existencia de redes de colaboración, internas o externas:

Predominan las respuestas Alto/Muy Alto, lo que indica que la mayoría de los centros (o las personas que responden en nombre del centro) ya participan en la creación de redes de colaboración en respuesta al Pacto. Este es un hallazgo positivo que indica que el Pacto no es solo una declaración teórica, sino que realmente estimula la acción y la creación de alianzas, que es el objetivo central de la iniciativa global.

En conclusión, podemos decir que los centros educativos que respondieron creen en la causa, es decir, consideran que el llamado del Pacto es necesario y urgente; se encuentran en la fase de implementación construyendo activamente redes de colaboración, pero aún necesitan profundizar en el conocimiento y la concienciación institucional de la iniciativa a todos los niveles.

Por lo tanto, se puede decir que el Pacto Educativo Global ha encontrado un terreno fértil, especialmente en cuanto a la percepción de su importancia, lo que constituye el primer paso hacia una movilización eficaz.

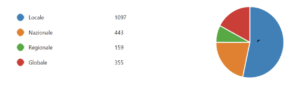

Figura 3: Niveles de acción y participación en las redes

El nivel de acción predominantes es el local (1097), casi el 57%. Esto sugiere que la iniciativa es más fuerte en la base, es decir, en el territorio inmediato de las instituciones o comunidades.

El nivel de acción intermedio es el nacional (443) y global (355) que suman una parte significativa, lo que indica que hay una buena conexión y proyección más allá del ámbito local inmediato.

El nivel regional (159) es el menos representado, con solo el 8.2% del total.

En resumen, la red sería predominantemente local-céntrica, con una fuerte proyección nacional y global, y con el nivel regional como el eslabón más débil.

1. Implementación y objetivos del Pacto:

a) Datos generales:

El 62% de los encuestados (1,574) confirmó que han surgido programas o proyectos específicos en su escuela a partir del Pacto Educativo Global.

Al identificar las buenas prácticas, los participantes señalaron que los objetivos más atendidos y centrales del Pacto son:

-

- Poner a la persona en el centro (1,157 respuestas).

- Escuchar a las nuevas generaciones (1,099 respuestas).

- Cuidado de la Casa Común (986 respuestas).

El objetivo que menos respuestas obtuvo fue el relativo a Política, economía y sociedad (582 respuestas).

Los datos muestran un alto nivel de compromiso institucional en áreas fundamentales del Pacto, con una mayoría que afirma tener programas y políticas establecidas.

Existe un consenso muy fuerte respecto al compromiso en la acogida e inclusión de personas vulnerables, de hecho, el 82% (2,105 respuestas) de los centros declara estar abierto a acoger a los más vulnerables y contar con los medios para ello, además de implementar políticas de asistencia. Una proporción aún mayor (2,170 respuestas) indica que toda la comunidad educativa participa en el cuidado de los más vulnerables.

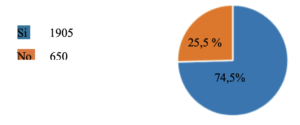

Respecto a la colaboración familiar, hay una amplia participación de las familias. El 75% (1,905 respuestas) de los encuestados afirma que las familias participan activamente en las actividades escolares, no solo en reuniones. Además, el 79% (2,015 respuestas) tiene un programa de orientación para mejorar la participación familiar en la educación de sus hijos.

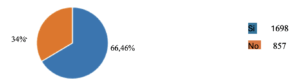

Respecto a dignidad y derechos de las mujeres, el 67% (1,701 respuestas) de los centros tiene programas para el cuidado y promoción de la dignidad y los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

Escucha a las nuevas generaciones: Si bien este es el segundo objetivo más citado, existe una división de opiniones respecto a la acción externa: ligeramente más encuestados respondieron que NO se promueven foros de estudiantes fuera de la escuela, en el barrio o ciudad (1,313 NO vs. 1,242 SI), y que NO existen iniciativas urbanas que hagan la ciudad “menos adulto-céntrica” (1,310 NO vs. 1,245 SI). Esto sugiere que la escucha se concentra más en el ámbito interno del centro.

b) Análisis por objetivo:

1° objetivo: Poner la persona al centro

El análisis del cuestionario indica que los centros educativos están poniendo a la persona en el centro de manera prioritaria y activa.

Esta conclusión se sustenta tanto en la priorización dada por los encuestados (datos cuantitativos) como en las acciones concretas reportadas por las instituciones (datos cualitativos).

De hecho “Poner la persona en el centro” ha sido el objetivo más priorizado que recibió el mayor número de menciones (1.157) en el cuestionario general, superando a otros compromisos como la “Escucha a las nuevas generaciones” y el “Cuidado de la Casa Común”. Esto lo establece como la máxima prioridad de acción para los centros que respondieron.

En cuanto a los cambios concretos implementados para poner la persona en el centro los datos recogidos reflejan una implementación amplia y profunda de cambios en cinco áreas clave: ambientes de aprendizaje, rol de los estudiantes, rol de los docentes, organización escolar y metodologías didácticas.

Los resultados muestran que la mayoría de las instituciones han realizado “muchos” o “muchísimos” cambios, especialmente en:

- La organización de la escuela y la clase (1303 respuestas “mucho”, 555 “muchísimo”)

- El rol del docente (1265 “mucho”, 579 “muchísimo”)

- La metodología (1266 “mucho”, 525 “muchísimo”)

- El rol del estudiante (1208 “mucho”, 669 “muchísimo”)

- Los ambientes de aprendizaje (1125 “mucho”, 707 “muchísimo”)

Estos datos evidencian un compromiso sistémico y coherente hacia una educación más centrada en la persona, con un rediseño del entorno educativo, la redefinición de roles y la renovación de las prácticas pedagógicas.

Además, las respuestas que indican un bajo nivel de cambio (“poco” o “poquísimo”) son minoritarias, y los niveles de incertidumbre (“no lo sé”) son notablemente bajos, lo cual sugiere una alta claridad y participación en los procesos de cambio por parte de las comunidades escolares.

El análisis cualitativo, en cambio, confirma que las iniciativas y programas surgidos a través del Pacto se concentran en crear ambientes educativos inclusivos, el apoyo a los estudiantes y el aprendizaje personalizado, todos elementos fundamentales del Objetivo 1.

El cuestionario específico sobre el Objetivo 1 proporciona evidencia detallada de las estrategias implementadas, demostrando que la atención a la persona va más allá de una simple declaración de intenciones.

Tabla 2: Mecanismos de implementación y estrategias reportadas

| Mecanismo de Implementación | Estrategias Reportadas |

| Transformación pedagógica | Adopción del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Cooperativo, y metodologías de aula invertida (flipped classroom). Estas herramientas buscan el rol activo del estudiante y un aprendizaje centrado en sus intereses y ritmos. |

| Atención individualizada | Implementación de tutorías y sistemas de apoyo individualizado para atender tanto las capacidades como las fragilidades de cada estudiante. Esto incluye programas para los alumnos con dificultades de inclusión. |

| Bienestar y formación integral | Integración de servicios de apoyo psicológico y pastoral, programas de mediación de conflictos, retiros espirituales y seminarios. Estas acciones apuntan al desarrollo emocional y espiritual de la persona, no solo al académico. |

| Gobernanza participativa | La capacidad de convocatoria y el nivel de gobernanza son estimados como “Altos”. Los centros involucran a alumnos, profesores, padres y socios externos en juntas y foros para elaborar planes estratégicos. Esto significa que la persona no es solo un receptor, sino un actor. |

En resumen, los centros educativos están implementando el Objetivo 1 del PEG a un nivel avanzado, traduciendo la alta prioridad en cambios metodológicos concretos (pedagogía activa) y estructuras de apoyo integrales (bienestar y participación).

Objetivo 2: escuchar la voz de las nuevas generaciones

El cuestionario buscaba medir en qué grado los centros educativos escuchan, acogen y empoderan la voz de los estudiantes, tanto en el aula como en la comunidad.

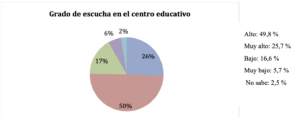

Figura 4: Grado de escucha en el centro educativo

Más del 75 % perciben una escucha positiva (Alto + Muy alto), lo que refleja apertura, aunque aún hay un 22 % que considera insuficiente la escucha.

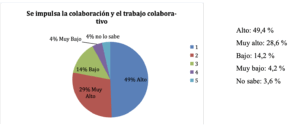

Figura 5: Impulso del trabajo colaborativo

También se consolida como un aspecto positivo (78 % Alto/Muy alto). Esto confirma que la metodología activa se ha introducido, aunque no siempre con la misma intensidad en todos los contextos.

Figura 6: estructuras creadas a partir del pacto para la convivencia y resolución de conflictos

Aunque más del 60 % valora positivamente los avances, este es un campo menos fortalecido. Uno de cada cuatro percibe que faltan mecanismos efectivos para resolución de conflictos.

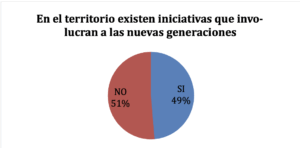

Figura 7: Iniciativas del territorio que involucran a las nuevas generaciones

Los datos muestran una división: aproximadamente la mitad de las escuelas promueven foros estudiantiles e iniciativas en barrios/ciudades, mientras que la otra mitad no lo hace.

La participación en la vida pública y comunitaria es un desafío pendiente para muchas instituciones, que siguen siendo espacios más centrados en la dinámica interna que en la proyección social.

Las respuestas abiertas evidencian estrategias diversas para escuchar y empoderar a los estudiantes. Se pueden organizar en tres grandes dimensiones:

a) Acciones pedagógicas y metodológicas

- Metodologías activas: trabajo en equipo, aprendizaje-servicio, proyectos, Montessori, ABP, dinámicas lúdicas.

- Diálogo y escucha activa: libertad de palabra, espacios formales e informales, tiempo de escucha, corredores de escucha.

- Tutorías y acompañamiento personalizado.

- Resolución de conflictos y mediación escolar.

- Actividades extracurriculares: convivencias, encuentros, servicio solidario, ciudadanía activa, debates.

La innovación pedagógica se orienta hacia la participación, la escucha y el protagonismo estudiantil. Sin embargo, se requiere sistematizar estas prácticas para que no dependan solo de la voluntad de ciertos docentes.

b) Instrumentos institucionales

- Consejos de estudiantes y gobierno escolar que fortalecen la participación formal.

- Departamentos psicopedagógicos para el apoyo socioemocional y académico.

- Pastoral y grupos juveniles como espacios de acompañamiento y liderazgo en ámbitos religiosos.

- Recursos digitales y buzones de sugerencias como herramientas innovadoras de comunicación y voz estudiantil.

Existen canales formales de participación, pero aún no todos los estudiantes acceden a ellos ni perciben que tengan un impacto real en las decisiones.

c) Dimensión formativa y carismática

- Carisma educativo y espiritualidad, es decir la identidad religiosa se ve como un pilar de escucha y acompañamiento.

- Retiro espiritual y capellanía como espacios de reflexión y discernimiento.

- Valores centrados en el respeto, confianza y proximidad.

La dimensión carismática aporta un enfoque de formación integral, pero se debe integrar con propuestas de ciudadanía activa para ampliar el impacto más allá del ámbito escolar.

En síntesis, existe una alta valoración de la escucha, de la convivencia, empatía y trabajo colaborativo y se presenta una gran diversidad de metodologías activas que sitúan al estudiante en el centro. Sin embargo, aún son insuficientes los mecanismos de resolución de conflictos, un tercio de los encuestados percibe que existe exclusión en las aulas, la mitad de los centros no promueve participación fuera del aula y la participación estudiantil formal (consejos, gobiernos escolares) a veces está poco vinculada con la toma real de decisiones.

Por lo tanto, se presenta como un desafío pasar de la percepción de escucha a estructuras consolidadas de participación y corresponsabilidad, asegurar que los estudiantes no solo sean consultados, sino que también incidan en las decisiones educativas y comunitarias y fortalecer la articulación entre escuela–familia–comunidad–ciudad, hacia modelos menos adultocéntricos.

Objetivo 3: Promover la dignidad y derechos de las niñas y jóvenes a la educación.

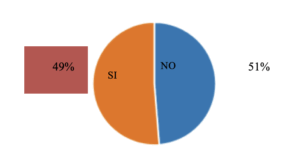

Esta sección del cuestionario se centra en la dignidad y los derechos de las niñas y las jóvenes en el contexto educativo. Se pregunta al centro educativo si existen programas específicos para la atención de niñas y mujeres jóvenes. Los resultados muestran que 1245 centros educativos respondieron SI, es decir el 48,73%, mientras que 1310 respondieron NO, el 51,27%.

Figura 8: Existencia de programas específicos para la atención de niñas y mujeres jóvenes

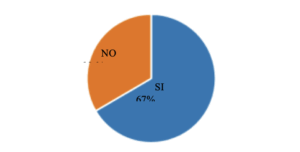

Esta sección busca comprender el nivel de atención y compromiso de los centros educativos con la igualdad de género y la promoción de los derechos de las jóvenes. SI: 1701, 66,57% – NO: 854, 33,43%.

Figura 9: Nivel de atención y compromiso de los centros educativos

En conclusión podemos decir que la implementación de programas específicos en esta área representa un desafío primario para más de la mitad de los centros encuestados. Aunque la cifra de centros con programas es alta (casi la mitad), el objetivo de asegurar la dignidad y los derechos de las mujeres sigue siendo un área donde la mayoría necesita formalizar estructuras y proyectos específicos derivados del Pacto.

Las respuestas al cuestionario recopilan cerca de 1800 iniciativas educativas para niñas, que abarcan desde actividades educativas y creativas hasta intervenciones comunitarias. Las categorías y temas, cuando están presentes, muestran que el enfoque principal es la igualdad de género, el empoderamiento y la participación activa, con enfoques adaptados a diferentes contextos culturales y sociales.

Las categorías/temas más frecuentes son: la igualdad de género con iniciativas para promover la igualdad de oportunidades y combatir los estereotipos; la educación y participación en actividades escolares y comunitarias; el arte, la cultura y la creatividad con el uso de dramatizaciones, juegos, fotografías y materiales didácticos como herramientas educativas; y la sensibilización, es decir, la distribución de folletos, campañas de comunicación y actividades de formación. Un enfoque clave se centró en las comunidades indígenas, mostrando proyectos adaptados a contextos específicos y dando visibilidad a sus tradiciones.

Objetivo 4: Colaborar con las familias

Antes la pregunta si las familias no sólo asisten a reuniones y eventos escolares, sino que participan activamente en muchas actividades escolares las respuestas demuestran que aproximadamente 3 de cada 4 familias declaran participar activamente en actividades escolares, no sólo en reuniones.

Figura 10: Participación de las familias en actividades escolares

Las respuestas sobre los programas de atención y orientación para las familias, así como la disposición de la escuela para recibir sugerencias, muestran una valoración muy positiva. Se confirma así la imagen de una escuela abierta al diálogo y colaborativa con las familias.

El cuestionario arroja una compilación exhaustiva de estrategias y acciones que las instituciones educativas implementan para fomentar la colaboración y participación activa de las familias en el proceso educativo.

Estas acciones se pueden agrupar en cinco áreas principales:

- Comunicación, feedback y evaluación: Se centra en establecer un diálogo constante y usar las opiniones de las familias para la mejora institucional a través de la evaluación y transmisión de resultados, por ejemplo con evaluaciones anuales con las familias (encuestas de satisfacción, aplicación de la autoevaluación institucional, acceso a códigos QR) y la posterior transmisión de los resultados a la coordinación y al profesorado con vistas a la mejora; canales abiertos de comunicación a través del uso de plataformas digitales para intercambios, atención oportuna y continua a padres de familia, comunicados, circulares, seguimiento de casos y reuniones específicas para corregir algún error que las familias crean que se está cometiendo en el centro educativo.

- Estructuras de participación formal: Se trata de mecanismos que otorgan a las familias voz y voto en la toma de decisiones y la gestión escolar como los órganos de gobierno (consejo directivo y el consejo de padres); asociaciones de familias de colaboración directa de la asociación de padres de familia en la elaboración de proyectos, apoyo logístico y difusión de información; conformación de comités de padres de familia (centrales y por curso) y representantes de padres para actuar como portavoces.

- Formación y acompañamiento: Busca fortalecer a las familias en su rol como primeros educadores, la acción más frecuente es la Escuela de Padres, que ofrece charlas, capacitaciones, conferencias y talleres sobre temas como manejo de emociones y concientización, pautas de crianza (acompañamiento asertivo) y fortalecer los lazos de la familia. Acompañamiento psicosocial con el soporte del Departamento de orientación/psicología, incluyendo charlas grupales e individuales y acompañamiento familiar y en procesos académicos/comportamentales; acompañamiento espiritual con programas de pastoral familiar, catequesis, misas dominicales y encuentros para mantener viva la fe.

- Eventos e integración conjunta: Espacios lúdicos, culturales y sociales diseñados para integrar a toda la comunidad educativa y celebrar la vida escolar en celebraciones y fiestas en las que participan y cooperan las familias; actividades conjuntas en el aula en proyectos de clase, actividades lúdicas o artísticas; eventos institucionales amplios en convivencias, ferias estudiantiles, encuentros deportivos y semanas culturales; iniciativas pastorales y sociales como la participación en campañas solidarias y misiones.

- Estrategias novedosas y específicas: Actividades mensuales que involucran a la familia y sus hijos, relacionadas con un valor; Espacios de silencio (mención de 10 minutos de silencio para padres); compartir experiencias.

En resumen, las instituciones educativas utilizan un enfoque multifacético que va desde la participación formal en la gestión hasta el acompañamiento formativo y la celebración de la vida comunitaria, todo ello anclado en una comunicación efectiva para lograr una alianza entre escuela y familia solidificada y orientada a la mejora.

Objetivo 5: Acogida de las personas vulnerables

Las respuestas en general indican que las escuelas se consideran altamente inclusivas, que cuentan con programas y políticas para acoger personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin embargo, a la hora de preguntar si estas acciones se realizan junto a otros centros educativos o junto a otras organizaciones en el territorio las respuestas arrojan un índice más bajo.

Figura 11: Los centros cuentan con programas y políticas de inclusión

Al analizar las diversas acciones y políticas descritas, los servicios y esfuerzos se pueden agrupar en categorías principales, que representan el compromiso de las escuelas para abordar la vulnerabilidad social y educativa.

Las principales categorías y tipos de actividades incluyen: apoyo financiero y material, buscando reducir las barreras financieras y proporcionando bienes esenciales a las familias necesitadas como becas/rebajas de matrículas; campañas de recolección y donación; inclusión educativa y Necesidades Especiales (NEE) adaptando el proceso educativo para dar cabida a estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades especiales a través de adaptaciones curriculares; instalaciones y apoyo especializado (aulas de apoyo; docente de apoyo; personal especializado; inserción de políticas de inclusión activa para niños con discapacidad); apoyo psicosocial y bienestar, ofreciendo apoyo emocional, psicológico y de orientación al alumnado y a sus familias a través de servicios de orientación, programas antibullying; atención y escucha; compromiso social y misionero con acciones que extienden el compromiso del colegio más allá de sus límites, fomentando la participación de la comunidad escolar en obras de caridad a través de proyectos de servicio comunitario, apoyo a comunidades externas; educación solidaria.

En resumen, el enfoque general de las escuelas que implementan el Pacto se basa en tres pilares fundamentales:

- Filantropía y caridad: un firme compromiso, a menudo respaldado por las leyes de filantropía (por ejemplo en Brasil) y la filosofía católica/cristiana, que prioriza a las personas vulnerables como opción preferencial.

- Inclusión y adaptación: adaptación estructural y pedagógica para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, independientemente de su origen.

- Trabajo en red: colaboración con otras instituciones, ONG, parroquias y servicios públicos para maximizar la eficacia de las intervenciones.

Objetivo 6: Una nueva política, economía y sociedad

El cuestionario pidió a los docentes información sobre objetivos y metodologías para adaptar el currículo hacia una nueva política y economía, así como su capacidad de colaborar con otros actores educativos y sociales. Aunque las respuestas cuantitativas no muestran novedades, las cualitativas revelan actividades y metas educativas en tres áreas principales, enfocadas en una educación integral más allá del aprendizaje curricular tradicional.

a) Educación para el desarrollo sostenible y el compromiso ambiental: Los colegios se comprometen activamente con la formación de ciudadanos responsables con el medio ambiente y la sostenibilidad, reflejando una perspectiva global como Laudato Si’ y la Agenda 2030. Se menciona la formación práctica en los cuáles los proyectos educativos tienen como objetivo analizar y comprender los problemas y el potencial ambiental local y regional, animando a los estudiantes a implementar soluciones concretas en iniciativas específicas como la creación de un Club de Medio ambiente y de Semilleros ecológicos para el reciclaje, limpieza de playas, instalación de paneles solares.

b) Formación en liderazgo ético, social y fraternal: Se enfoca en el desarrollo del carácter, valores humanos y liderazgo orientado al servicio y a la resolución pacífica de conflictos. La fraternidad y el respeto a la dignidad de la persona forman parte de cada programa promoviendo valores relacionados con la comprensión de los problemas en dimensiones ambiental, económica y social. Liderazgo y acción social, por ejemplo, la pastoral juvenil y vocacional organiza sesiones de liderazgo y apoya la educación de jóvenes con el objetivo de promover un rol activo en la sociedad. Las asignaturas curriculares incorporan una dimensión de impacto social en la formación docente continua y se establecen políticas de sensibilización y respuesta para favorecer modelos de convivencia y resolución pacífica de conflicto contemplando el respeto y la protección de los derechos humanos. También existen iniciativas como la implementación de un club de género para debatir sobre sensibilidad de género y un comité de logros juveniles centrado en el emprendimiento ético.

c) Aprendizaje basado en el contexto e interdisciplinariedad: Los colegios revisan sus métodos y programas para conectar el aprendizaje con las necesidades y el contexto de la comunidad. Se analizan los nuevos currículos y programas de estudio y se desarrollan programas analíticos alineados con el contexto y las necesidades específicas de la comunidad. Se promueve la creación de proyectos interdisciplinarios con el objetivo de mejorar o abordar un problema comunitario específico, transformando la educación tradicional en una educación basada en proyectos. Se fomentan actividades prácticas y de servicio, como los Proyectos CAS (Creatividad, Actividad, Servicio) y el Servicio Comunitario, que llevan a los estudiantes a donar juguetes, recolectar alimentos y brindar asistencia social. Además de las asignaturas curriculares, se incluyen cursos extracurriculares (seguridad, música, derecho, saber vivir, deportes) para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para la vida.

Objetivo 8: Cuidado de la Casa Común

Los diversos testimonios descritos en el cuestionario demuestran el firme y estructurado compromiso del colegio con la Ecología integral y el Cuidado de nuestra Casa Común, en consonancia con una visión de responsabilidad social y ambiental. Las actividades mencionadas por los colegios se estructuran en torno a cuatro áreas principales:

- Integración curricular y de proyectos: el cuidado del medio ambiente no es una actividad marginal, sino que se integra en el núcleo de la enseñanza, especialmente a través del Área de Ciencias Naturales y la Docencia de Investigación. Los alumnos desarrollan proyectos de investigación concretos, como la creación de máquinas de reciclaje para recoger botellas de plástico. La existencia del PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) o del proyecto Escuela Verde indica una planificación a largo plazo para la educación ambiental con programas como “Guardianes del Planeta” que busca inculcar una conciencia afectiva y efectiva sobre el medio ambiente, transformando a los estudiantes en líderes ambientales.

- Campañas de concienciación y acciones concretas: las escuelas promueven continuamente iniciativas prácticas y de concienciación que involucran a toda la comunidad como reciclaje y reutilización con zonas ecológicas, campañas con propósito social, cuidado de los espacios verdes. También se promueve el ahorro de recursos con campañas para reducir el uso de papel, el uso eficiente de la electricidad y ahorro de agua.

- Estructuras y grupos de apoyo: Las estructuras y grupos dentro del colegio garantizan la implementación y continuidad de las iniciativas ambientales. En algunos casos el área de Ciencias Naturales y el Grupo de Ecología (apoyado por el Grupo Scout) son los impulsores de estas actividades. Algunos colegios cuentan con un Comité ambiental o Brigada verde, compuesto por estudiantes, docentes y personal, con un responsable ambiental por clase, para planificar, coordinar y supervisar las acciones. El Departamento de servicios generales y mantenimiento (DGS), la personería estudiantil (organismo de representación estudiantil) y los padres de familia (brigada verde) participan activamente.

En resumen, a través de las acciones reportadas en el cuestionario emerge un enfoque holístico y transversal que educa hacia una ecología integral, centrándose no solo en el aprendizaje teórico, sino también en la participación activa y el desarrollo de la responsabilidad ecológica en todos los miembros de la comunidad escolar.

CONCLUSIONES

El estudio sobre la implementación del Pacto Educativo Global en las escuelas a nivel mundial, con una base de 2555 participantes, revela una fuerte acogida e implementación activa, especialmente en América Latina, que aportó el 85% de las respuestas.

Los resultados generales señalan un alto nivel de compromiso, aunque con áreas de acción y conciencia aún por fortalecer.

En cuanto al compromiso geográfico y sectorial queda demostrado que América Latina y las redes de escuelas católicas y privadas (institutos integrados, que incluyen primaria y secundaria) impulsaron la respuesta, viendo el Pacto como una respuesta concreta a desafíos sociales urgentes. La mayoría de las respuestas provienen de centros urbanos.

Los centros educativos creen firmemente en la necesidad y urgencia del Pacto. Existe una fase activa de construcción de redes de colaboración, (un alto porcentaje reporta participación en redes), principalmente a nivel local, con una fuerte proyección nacional y global.

Sin embargo, se identifican algunas brechas dado que aunque se cree en la causa, se necesita profundizar en el conocimiento y la concienciación institucional generalizada de la iniciativa en toda la estructura escolar (profesorado, personal, padres).

En cuanto a la implementación por objetivos, se observa que los objetivos 1 y 7 (Poner la persona en el centro y el Cuidado de la Casa Común) destacan como los más implementados, mientras que el 4 y el 6 (Colaborar con la familia y Renovar la economía y la política) presentan desafíos en su actuación concreta.

Objetivo 1: Poner a la persona en el centro. Es el objetivo más priorizado y se traduce en cambios sistémicos en la organización escolar, el rol del docente, la metodología y los ambientes de aprendizaje. Se destacan las metodologías activas (ABP, Aprendizaje cooperativo), tutorías individualizadas y el bienestar integral (psicológico y pastoral).

Objetivo 2: Escuchar a las nuevas generaciones. Más del 75% percibe una escucha positiva y una fuerte promoción del trabajo colaborativo. El principal desafío es extender la participación fuera del aula; la mitad de los centros no promueve foros o iniciativas estudiantiles en el territorio, y los mecanismos de resolución de conflictos están menos fortalecidos.

Objetivo 3: Promover la dignidad y derechos de las niñas y jóvenes. La mitad de los centros tiene programas para la promoción de la dignidad de las mujeres. No obstante, el objetivo de formalizar programas específicos derivados del Pacto sigue siendo un desafío primario para más de la mitad. Las iniciativas existentes se centran en la igualdad de género, el empoderamiento y la participación activa.

Objetivo 4: Colaborar con las familias. Aunque se identifica como el de mayor complejidad en su actuación, aproximadamente 3 de cada 4 familias declaran participar activamente en actividades escolares, no solo en reuniones. Las escuelas buscan el diálogo a través de Escuelas de Padres, acompañamiento psicosocial, y estructuras de participación formal como Consejos de Padres.

Objetivo 5: Acogida de personas vulnerables. El nivel de compromiso institucional es muy alto; la mayoría de los centros declara estar abierto a acoger a los más vulnerables. El enfoque se basa en el apoyo financiero (becas), la adaptación pedagógica (NEE), el apoyo psicosocial y el compromiso social. El desafío está en aumentar la colaboración en red con otros centros y organizaciones externas en el territorio.

Objetivo 6: Nueva política, economía y sociedad. Este objetivo recibió el menor número de respuestas. Las acciones se centran en la educación para el desarrollo sostenible (vinculada al objetivo 7), la formación en liderazgo ético y fraterno, y el aprendizaje basado en el contexto (proyectos interdisciplinarios) para abordar problemas comunitarios específicos.

Objetivo 7: Cuidado de la Casa Común. Compromiso altamente estructurado compromiso. La acción es holística y transversal, integrando la educación ambiental en el currículo de Ciencias, promoviendo campañas de reciclaje y ahorro de recursos, y creando estructuras de apoyo como Comités Ambientales.

En síntesis, podemos decir que el Pacto ha encontrado un terreno fértil, pero el gran desafío es pasar de la percepción positiva a la consolidación de estructuras y la proyección social.

Es importante fortalecer la participación y corresponsabilidad, permitiendo que los estudiantes influyan en las decisiones educativas y estableciendo mecanismos efectivos para abordar sus intereses. Además, impulsar el pacto educativo local mediante la colaboración entre escuela, familia, comunidad y ciudad, con especial énfasis en la participación juvenil y la inclusión de personas vulnerables, facilitaría este proceso.

Futuras investigaciones deberían enfocarse en estudiar las alianzas entre Escuelas Católicas de diferentes Carismas que actúan en el mismo territorio y explorar la componente de generatividad que comporta la construcción de alianzas en múltiples niveles.

El Pacto Educativo Global se presenta como una propuesta extraordinariamente oportuna y relevante, alineada con las principales iniciativas internacionales y centrada en valores universales como la dignidad humana, la fraternidad y el cuidado de la casa común que, junto al tema de la paz, la humanización de lo digital y la espiritualidad conforman una constelación que indican el camino para una nueva educación, profunda y para todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bronfenbrenner, U. (2002) Ecologia dello sviluppo umano. Il Mulino Biblioteca. Bologna.

Congregazione per l’educazione cattolica. (2020a). Patto educativo globale. Instrumentum laboris.

Congregazione per l’educazione cattolica. (2020b). Patto educativo globale. Vademécum. https://www.educationglobalcompact.org/it/strumenti/newsletter/

Magatti, M. (a cura di). (2018) Social Generativity. A Relational Paradigm for Social. Change Routledge.

Nacamulli R., Lazazzara A. (2019). L’ecosistema della formazione: Allargare i confini per ridisegnare lo sviluppo organizzativo. EGEA spa.

Papa Francisco. (2015). Carta Encíclica Laudato Si’. Sobre el Cuidado de la Casa Común. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Papa Francisco. (2019a). Mensaje del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del Pacto educativo, 12 de septiembre 2019..

Papa Francisco. (2020). Carta Encíclica Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Dado en Asís, junto a la tumba de san Francisco, el 3 de octubre del año 2020.

Papa Francisco. (2020b). Videomensaje del Santo Padre con ocasión del encuentro promovido y organizado por la Congregación para la educación católica: « Global compact on education. Together to look beyond ». Jueves, 15 de octubre de 2020. Aula Magna de la Pontificia Universidad Lateranense.

Rossa, C.; Cinque, M.; Bono, E. (Coord.) (2022). Patto educativo globale in action. Proposte di esperienze e buone pratiche. Casa editrice AVE.

Zani, A. (Coord.) (2021). Educazione tra crisi e speranza. Global compact on education. Linee Guida. Libreria Editrice Vaticana.

______________________

Pour citer cet article

Référence électronique : Carina Rossa y Maria Cinque « Implementación del pacto educativo global en las escuelas: análisis de datos a nivel mundial », Educatio [En ligne], 16 | 2025. URL : https://revue-educatio.eu

Droits d’auteurs

Tous droits réservés

[1] Università LUMSA di Roma

[2] Università LUMSA di Roma