Francisco De Ferari Correa[1] y Pedro Pablo Achondo Moya[2]

Télécharger le fichier en .pdf

Resumen

La crisis del tiempo actual o los tiempos de crisis, manifestada en el ámbito cultural, social, institucional, político y ambiental han menoscabado la esperanza. La estabilidad de la democracia claudica como lo hace el clima. No cabe duda de que vivimos y padecemos un difícil escenario para construir una sociedad justa, solidaria y pacífica. En ese sentido es que se busca abordar el tema de la esperanza, en tanto espera activa que transforma la actitud presente. La filosofía judía basada en el reconocimiento y rostro del otro proporciona claves de lectura sumamente interesantes para abordar la esperanza. Lejos de entenderla como un atributo ganado o vinculado a la individualidad de la persona, la esperanza es siempre una construcción colectiva que además es respuesta a la palabra e irrupción de un Otro (Levinas, 2012; Cohen, 2010). La esperanza, desde esta perspectiva, consiste en la actitud comunitaria de espera fiel en la promesa salvífica o mesiánica. La esperanza configura, así, una ética que proporciona un sentido para la vida (Ribeiro, 2022) y una apertura al otro. Desde el contexto latinoamericano de sufrimiento e injusticia, el pensamiento filosófico y teológico se ha esforzado por relevar la esperanza como resistencia de los pueblos y opción ética fundamental. De ese modo una ética del rostro, en diálogo con la filosofía anclada en estas latitudes, permite hacer visibles subjetividades invisibilizadas por una cierta modernidad.

Es en este sentido profundo de la esperanza, como respuesta a la alteridad, que es posible verificarla en caminos trazados a contracorriente del status quo y la degradación socioambiental y cultural, como muchas de las rutas movilizadas por el pontificado del Papa Francisco. En múltiples ocasiones expresó que la educación es un acto de esperanza. Una de las declaraciones más significativas al respecto fue en el Videomensaje para el lanzamiento de la Misión 4.7 y el Pacto Educativo Global, el 16 de diciembre de 2020. En este mensaje, el Papa Francisco afirmó explícitamente: «La educación es siempre un acto de esperanza que, desde el presente, mira al futuro».

Esta idea central forma parte del corazón del Pacto Educativo Global: un llamado a unir esfuerzos para una educación más inclusiva, solidaria y orientada al desarrollo humano integral, que busca transformar la sociedad y superar la «globalización de la indiferencia» y la «cultura del descarte».

Para ello tomamos dos casos recientes y concretos: El camino de conversión ecológica realizado desde el año 2020 por la Red de Colegios Maristas de Chile, dónde se ha elaborado y desarrollado en comunidad un plan de 5 años basado en la Ecología Integral (Laudato Si’, 2017; Querida Amazonia, 2020), como fuente inspiradora. Y, un segundo caso, tomado de la educación universitaria en la Universidad Católica Silva Henriquez, donde diversas iniciativas, como «El sueño de Chile» y la dimensión ciudadana de la juventud están inspiradas en el magisterio social de Francisco expresado en particular en Fratelli Tutti (2020).

El presente artículo espera mostrar que la esperanza se realiza en niveles cotidianos y desde aplicaciones concretas. Es por estas pequeñas puertas donde la chispa mesiánica (Achondo, 2025; Benjamin, 2013; Reyes Mate, 2009) continúa entrando y encendiendo comunidades y colectividades, en la medida en que la alteridad sea reconocida sobre todo cuando esta se presenta desde el fracaso o la derrota; es decir,

sin esperanzas.

Palabras Claves: Esperanza, ética, reconocimiento, educación, Papa Francisco, ecología integral.

Résumé

La crise actuelle ou les temps de crise, qui se manifestent dans les domaines culturel, social, institutionnel, politique et environnemental, ont sapé l’espoir. La stabilité de la démocratie s’effondre, tout comme le climat. Il ne fait aucun doute que nous vivons et subissons une situation difficile pour construire une société juste, solidaire et pacifique. C’est dans ce sens que nous cherchons à aborder le thème de l’espoir, en tant qu’attente active qui transforme l’attitude présente. La philosophie juive, fondée sur la reconnaissance et le visage de l’autre, fournit des clés de lecture extrêmement intéressantes pour aborder l’espoir. Loin d’être comprise comme un attribut acquis ou lié à l’individualité de la personne, l’espoir est toujours une construction collective qui est également une réponse à la parole et à l’irruption d’un Autre (Levinas, 2012 ; Cohen, 2010). L’espoir, dans cette perspective, consiste en une attitude communautaire d’attente fidèle à la promesse salvifique ou messianique. L’espoir configure ainsi une éthique qui donne un sens à la vie (Ribeiro, 2022) et une ouverture à l’autre. Dans le contexte latino-américain de souffrance et d’injustice, la pensée philosophique et théologique s’est efforcée de mettre en avant l’espoir comme résistance des peuples et option éthique fondamentale. Ainsi, une éthique du visage, en dialogue avec la philosophie ancrée dans ces latitudes, permet de rendre visibles des subjectivités rendues invisibles par une certaine modernité.

C’est dans ce sens profond de l’espoir, en réponse à l’altérité, qu’il est possible de le vérifier dans des voies tracées à contre-courant du statu quo et de la dégradation socio-environnementale et culturelle, comme beaucoup des voies mobilisées par le pontificat du pape François. À plusieurs reprises, il a déclaré que l’éducation est un acte d’espoir. L’une des déclarations les plus significatives à cet égard a été faite dans le message vidéo pour le lancement de la Mission 4.7 et du Pacte mondial pour l’éducation, le 16 décembre 2020. Dans ce message, le pape François a explicitement affirmé : « L’éducation est toujours un acte d’espoir qui, à partir du présent, regarde vers l’avenir ».

Cette idée centrale est au cœur du Pacte mondial pour l’éducation : un appel à unir nos efforts pour une éducation plus inclusive, solidaire et orientée vers le développement humain intégral, qui cherche à transformer la société et à surmonter la « mondialisation de l’indifférence » et la « culture du rejet ».

Pour cela, nous prenons deux cas récents et concrets : le cheminement vers la conversion écologique entrepris depuis 2020 par le Réseau des collèges maristes du Chili, où un plan quinquennal basé sur l’écologie intégrale (Laudato Si’, 2017 ; Querida Amazonia, 2020) a été élaboré et développé en communauté, comme source d’inspiration. Et, un deuxième cas, tiré de l’enseignement universitaire à l’Université catholique Silva Henriquez, où diverses initiatives, telles que « El sueño de Chile » (Le rêve du Chili) et la dimension citoyenne de la jeunesse, s’inspirent de l’enseignement social de François, exprimé en particulier dans Fratelli Tutti (2020).

Le présent article vise à montrer que l’espoir se réalise au quotidien et à partir d’applications concrètes. C’est par ces petites portes que l’étincelle messianique (Achondo, 2025 ; Benjamin, 2013 ; Reyes Mate, 2009) continue d’entrer et d’enflammer les communautés et les collectivités, dans la mesure où l’altérité est reconnue, surtout lorsqu’elle se présente sous la forme d’un échec ou d’une défaite, c’est-à-dire sans espoir.

Mots clés : Espoir, éthique, reconnaissance, éducation, Pape François, écologie intégrale.

Abstract

The current crisis, or times of crisis, manifested in the cultural, social, institutional, political and environmental spheres, have undermined hope. The stability of democracy is faltering, as is the climate. There is no doubt that we are living through and suffering from a difficult scenario in which to build a just, supportive and peaceful society. It is in this sense that we seek to address the issue of hope, as an active expectation that transforms our present attitude. Jewish philosophy, based on the recognition and face of the other, provides extremely interesting insights into how to approach hope. Far from understanding it as an attribute earned or linked to the individuality of the person, hope is always a collective construction that is also a response to the word and irruption of an Other (Levinas, 2012; Cohen, 2010). Hope, from this perspective, consists of the community’s attitude of faithful waiting for the salvific or messianic promise. Hope thus shapes an ethic that provides meaning for life (Ribeiro, 2022) and an openness to the other. From the Latin American context of suffering and injustice, philosophical and theological thought has strived to highlight hope as the resistance of peoples and a fundamental ethical choice. In this way, an ethics of the face, in dialogue with the philosophy anchored in these latitudes, allows for the visibility of subjectivities rendered invisible by a certain modernity.

It is in this profound sense of hope, as a response to otherness, that it is possible to verify it in paths traced against the status quo and socio-environmental and cultural degradation, such as many of the routes mobilised by Pope Francis’ pontificate. On multiple occasions, he has stated that education is an act of hope. One of his most significant statements in this regard was in his video message for the launch of Mission 4.7 and the Global Compact on Education on 16 December 2020. In this message, Pope Francis explicitly stated: ‘Education is always an act of hope that, from the present, looks to the future.’

This central idea is at the heart of the Global Compact on Education: a call to join forces for a more inclusive, supportive education geared towards integral human development, which seeks to transform society and overcome the ‘globalisation of indifference’ and the ‘throwaway culture’.

To this end, we take two recent and concrete cases: The path of ecological conversion undertaken since 2020 by the Marist School Network of Chile, where a 5-year plan based on Integral Ecology (Laudato Si’, 2017; Querida Amazonia, 2020) has been developed and implemented in community, as a source of inspiration. And, a second case, taken from university education at the Silva Henriquez Catholic University, where various initiatives, such as ‘El sueño de Chile’ (The Dream of Chile) and the civic dimension of youth, are inspired by Francis’ social teaching expressed in particular in Fratelli Tutti (2020).

This article hopes to show that hope is realised at everyday levels and through concrete applications. It is through these small doors that the messianic spark (Achondo, 2025; Benjamin, 2013; Reyes Mate, 2009) continues to enter and ignite communities and collectives, to the extent that otherness is recognised, especially when it presents itself through failure or defeat; that is, without hope.

Keywords: Hope, ethics, recognition, education, Pope Francis, integral ecology.

1.Introducción

En este estudio se ha querido abordar un tema siempre urgente y necesario como es la esperanza. Tratar la esperanza puede devenir en un lugar común o en una retórica vacía si no posee un correlato ético y político. Lejos de ser simplemente un móvil interior o una actitud personal, lo que ya es bastante en estos tiempos de crisis, la esperanza se presenta como un motor de cambio y una construcción colectiva.

Para abordarla hemos escogido un campo de realización social y transformación cultural, el cual nos parece, en alguna medida, emblemático en los contextos en los cuales nos movemos. Nos referimos a la educación. En lo que concierne a Chile, la educación se caracteriza por ser un sistema altamente privatizado y segregado, donde la educación pública ha reducido su cobertura de 80% a cerca de un tercio de los estudiantes. Aunque el acceso y las condiciones educativas han mejorado, los resultados de aprendizaje han aumentado solo levemente y permanecen con alta desigualdad, reflejando desafíos estructurales persistentes (Bellei y Muñoz, 2023). Debido a ello y dado el alto nivel de segregación de la educación chilena es que cualquier iniciativa que promueva la justicia, los derechos sociales, una educación inclusiva y otorgue un horizonte de sentido para jóvenes y niños, nos permite hablar de esperanza. Más aún en un Chile cuyo panorama social se debate entre un pesimismo instalado, un sentimiento de desánimo y una fuerza colectiva que aparece a través del diálogo y el encuentro (Tenemos que Hablar de Chile, 2025).

Sobre la educación a nivel latinoamericano, Chile presenta un panorama educativo con avances y desafíos en comparación con países OCDE. En educación escolar, tiene una de las jornadas más largas (1.008 horas anuales entre 1º y 6º básico), aunque el gasto por niño sigue siendo inferior al promedio OCDE, especialmente en niveles pre primarios donde se invierte un 20% menos. El 31% de los graduados de educación media proviene de programas técnico-profesionales, bajo el 40% promedio OCDE, y la tasa de acceso a la educación terciaria es alta, con un 85% de jóvenes ingresando a educación superior frente al 65% OCDE, predominando la educación técnica de ciclos cortos. Sin embargo, la graduación a tiempo en universidades es baja (16% en Chile vs. promedio OCDE más alto), aunque mejora al considerar años adicionales. Por otro lado, Chile destaca por tener el gasto público en educación superior más alto en proporción al gasto público total y los retornos privados por educación superior son de los más elevados de la OCDE, evidenciando mejores perspectivas laborales y salariales para quienes completan estudios (BestOCDE, 2019). Es significativo el nivel educacional respeto de la región, sin embargo hay que considerar el contexto socioeconómico de Chile y sus niveles de desigualdad social asociados a un sistema marcadamente competitivo, mercantilizado y neoliberal. El gasto reducido en educación pre-primaria sugiere limitaciones en la equidad y calidad educativa, señalando brechas derivadas de un sistema que, si bien impulsa la expansión del acceso, enfrenta retos en la inclusión efectiva y apoyo a sectores vulnerables.

Dos casos de estudios acompañan esta investigación, uno en el ámbito escolar y el otro en el universitario. Uno ligado a la educación privada y religiosa, con un amplio espectro de diversidad, pues corresponde a la Red de Colegios Maristas de Chile constituidos por 12 colegios en diferentes contextos socioeconómicos y geográficos del país. El segundo tomado del mundo universitario católico enfocado en estudiantes de bajos ingresos económicos, siendo la mayor parte de sus instituciones educativas asociadas a la Congregación Salesiana a lo largo del país. Ambos casos son abordados desde las propuestas del magisterio del Papa Francisco particularmente a partir de sus encíclicas Laudato Sí, para el cuidado de la Casa Común del año 2017 y Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social del año 2020.

Dicho lo anterior, el artículo se organiza posicionando la esperanza a partir de propuestas éticas y filosóficas basadas en el pensamiento filosófico judío y el latinoamericano. Esta opción se debe a constituirse en reflexiones que han enfrentado históricamente la desesperanza y han debido dar razón de sentido, resistencia y persistencia. Luego se presentan ambos casos de estudios teniendo como telón de fondo el magisterio del Papa Francisco como motor de esperanza cristiana y movilizador de procesos de construcción ética en el campo educativo. Finalmente se realiza un balance y se presentan algunas perspectivas.

2. La esperanza como construcción ética colectiva.

En tiempos complejos de una crisis reflejada en una amplia gama de dimensiones, la esperanza parece ser un bien escaso. Sin embargo el problema de fondo puede no ser el habitar tiempos sin esperanza, sino más bien saber ubicarla, definirla, encontrarla. Para ello un lugar necesario es confrontarse a quienes ya han atravesado la pregunta, es decir, profundizar en realidades y pensamientos que se han enfrentado al sin sentido, la desesperanza y la ausencia de horizonte de vida. Dentro del gran espectro de realidades, encontramos dos más cercanas a nosotros; una desde un punto de vista social y político, la otra desde una perspectiva más espiritual y ética. Nos referimos a la realidad de los pueblos latinoamericanos y la experiencia de resistencia de la tradición judeocristiana. Es evidente que ambas experiencias se entrecruzan y han sido abordadas y sistematizadas ya sea por la teología y filosofía latinoamericanas, como también por la filosofía judía europea. En esta segunda parte queremos profundizar en la comprensión de la esperanza a partir de estas tradiciones y sacar al limpio una idea de esperanza que nos haga sentido y nos aporte en términos metodológicos y conceptuales.

La esperanza se plantea como una cuestión espacio-temporal en el sentido de que siendo ubicada en el presente nos abre a futuros por venir y se entiende como un proceso situado, contextualizado y territorializado. En ese sentido, y en gran medida aquí radica el aporte del pensamiento latinoamericano, la esperanza no es tanto una virtud metafísica sino un acontecimiento prolongado en el tiempo que abre a la sorpresa y lo insospechado irrumpiendo desde su diferencia radical (Ribeiro, 2022) de un presente en ruinas. La idea de una interrupción del tiempo (y en el espacio) ha sido profundamente trabajada por el filósofo alemán Walter Benjamin. Tanto en sus Tesis sobre la Historia (2013) como en otros de sus escritos, Benjamin acentúa la idea de un mesianismo de interrupción. La esperanza fractura el tiempo permitiendo la expresión de otra cosa. Por eso es posible afirmar que no se trata de un sentimiento o de una posición ingenua respecto de la injusticia y el sufrimiento, sino en una actitud ética activa que tiene consecuencias y transforma lo cotidiano.

Es iluminadora la comprensión de la fuerza mesiánica que encontramos en el pensamiento judío, particularmente en Benjamin y Levinas (2012), pero también desarrollada por otros filósofos y teólogos, como Manuel Reyes Mate, Xavier Thevenot o Johan Baptist Metz, entre otros. Esta perspectiva, a diferencia de otras, plantea la esperanza en referencia al horror y al dolor. Es decir, es allí, en la ausencia de vida, donde la esperanza cumple su función. Ella se entiende de cara a la injusticia y por eso mismo muchas veces van de la mano. No puede haber esperanza sin lucha por la justicia (Löwy, 2010; Reyes Mate, 2008). Lo que algunos acentúan como un aspecto crucial de la historia, otros lo hacen respecto del rostro concreto del otro (Cohen, 2010, Levinas, 2012; Ribeiro, 2022; Gutierrez, 2006, Basset, 2014; 1999). Es necesario ver el rostro herido del otro para compadecerse y actuar, para activar la libertad y la esperanza y, desde la fe cristiana, para atisbar el rostro humano de Dios. En este último sentido, la esperanza es una de las expresiones más fuertes de la Pascua. Como dirá, lúcidamente, el teólogo francés Xavier Thévenot, «la Pascua es, después del exceso del mal, el exceso de Dios» (1992: 139).

Esta fuerza mesiánica, paradójicamente, no se encuentra en lo grande o majestuoso, sino en la fragilidad de la finitud. En la tesis II Benjamin dice: «también a nosotros, entonces, como a toda otra generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho a dirigir sus reclamos» (2013: 55). La misma idea la encontramos en Thévenot: «en esta historia llena de fallas y de fragilidades, en donde los proyectos liberadores del Salvador parecen estar cimentados sobre un fracaso rotundo, es que la discreta fuerza de la Resurrección construye su camino» (2004: 45). El mesianismo como esperanza se construye en la fragilidad, en lo vulnerable y a partir de aquello que aparentemente es un fracaso. Se entiende como una fuerza discreta que insiste en ser Pascua.

De ahí que una comprensión de la esperanza tal, que no se conciba tanto como un logro acabado, sino como un trabajo o, más bien, un «dejar hacer» de Dios o de la comunidad que motiva e impulsa. Lo que se vuelve crucial para cualquier trabajo colectivo y con jóvenes en una época de crisis.

Respecto de la rica tradición teológica latinoamericana, la esperanza es reflexionada y practicada junto a los pueblos crucificados (Sobrino, 2000; Muñoz, 1988; Gutierrez, 2006; Dussel, 1979). Muy en sintonía con la filosofía benjaminiana, será junto a los últimos de la historia -los derrotados y su memoria, dirá el alemán- donde la esperanza otorga sentido y se hace sentido. Como paradigma bíblico de la realidad de los pueblos latinoamericanos ha sido leído el libro del Éxodo, parangón de la esperanza hebrea (Taub, 2013). En la esclavitud y errancia, Dios acompaña, no abandona y promete. Para los sufrientes, Dios es el Dios de la Alianza, el Dios siempre fiel de la Promesa. Tanto el libro del Éxodo como la experiencia de Jesús narrada en los evangelios se torna sentido y fuente de esperanza para quienes sufren. Son estos elementos los que luego, tematizados por los profetas bíblicos o el profetismo cristiano de cada comunidad, dibujarán los contornos de una esperanza que es ética y política; que aspira a transformar las realidades de muerte y las estructuras de perpetuación de la misma. Nos parece que esto es fundamental en nuestros contextos, pues más que una esperanza futura y vale la pena no entender el mesianismo solo como algo escatológico (o cuya acentuación se encuentra en el porvenir absolutamente), lo que urge es una esperanza presente. La preocupación por el mañana comienza en el hoy de la cotidianidad de nuestra vida. En medio de todas sus ambigüedades, sombras y contradicciones.

Walter Benjamin nos ayuda a pensar en la interrupción del tiempo y nos permite hacer el vínculo con el sufrimiento. Del mismo modo, el teólogo alemán Johann Baptist Metz (2007) ha trabajado este punto desde la perspectiva de la fe cristiana, llegando a definir la religión como una interrupción (Materne, 2003). Para él, el cristianismo aporta una visión interruptora, una ruptura de la representación del tiempo lineal y ello debido a que el cristianismo otorga un sentido apocalíptico a la historia, es decir, que la ve como una «historia del sufrimiento» (Achondo, 2025).

La teóloga suiza Lytta Basset (1999, 2014), quien ha dedicado gran parte de su vida y obra a reflexionar sobre el dolor, la compasión y la forma en que Dios está-con-nosotros entrega profundas pistas para pensar la esperanza. Una de ellas es en forma de Visitación. Reflexionando en algunos «íconos» bíblicos (Gn 18, 1-14; Lc 1, 39-45; Ap 3, 20) y en la manera en que Jesús (Lc 19, 1-10) actúa es posible interpretar la esperanza como una visitación. Similar a la irrupción mesiánica, en este caso, la esperanza entra en el hogar, se sienta a la mesa; sin violencia, tímidamente invocando su necesidad. Su deseo, más bien. De esta forma es sumamente sugerente comprender la esperanza: como una visita a la colectividad necesitada. Así, la esperanza no es un premio ni debe ganarse. Es del orden de la gratuidad, se recibe, se ofrece y se aplica. Basset propone situar la esperanza del lado del sentido, el que define como «el corazón que palpita en el centro de toda vida» (1999: 121). De ese modo, la esperanza es también una opción y convicción interior. Corresponde a la afirmación de que toda vida tiene un sentido, no tanto como una finalidad o como algo establecido y por ello cerrado, listo. El sentido pertenece a otro orden y no se confunde con la vida misma. La confusión entre vida y sentido ha producido varios malentendidos. La vida puede estar siendo amenazada, pero no el sentido. Al contrario, cuando el sentido puede estar siendo atacado, la vida no (Achondo, 2025).

Otro de los elementos centrales para comprender la fuerza ética, social y política de la esperanza es la palabra, es decir, el testimonio, la narración. La esperanza provoca la palabra, escrita o no, en forma de testimonio de sentido, vida y apertura. De esa manera, tanto el testigo como el testimonio se constituyen en una palabra para transmitirnos algo: sea la necesidad de luchar contra el sufrimiento o la esperanza de haber podido hacer (y decir, en el acto mismo de testimoniar) algo por uno mismo y por los demás. La esperanza subyace a la narración del testigo, conforma una de las fuentes del relato y testimonio en la medida en que narra que es posible algo diferente y que la vida es más fuerte que el horror. Como afirma la tradición latinoamericana, la narración es también testimonio de un combate y lucha contra la injusticia y violencia. De esa forma, la esperanza se entiende como motor de resistencia y búsqueda de alternativas, y los testigos, expresión humana de esa esperanza.

Recapitulando este breve asomo a la esperanza, habría que acentuar tres aspectos que nos permitirán, luego, realizar una aplicación práctica de la misma. Primero, comprender la esperanza de cara a aquello que destruye la vida o, al menos, la pone en entredicho: el caos, el sufrimiento, la injusticia, la frustración y la violencia. Es allí y desde allí, esto es desde el dolor de las víctimas, que la esperanza adquiere un nuevo tono, profundo y fundante. En segundo lugar, la esperanza se realiza en el presente en vistas de futuros alternativos, como motor y fuente de resistencia, creatividad y potencia. Realización que se debe al encuentro y apertura al otro. En la medida en que nos abrimos al otro damos espacio al acontecimiento de la Promesa. Allí radica lo que hemos señalado como esperanza mesiánica. Y, en tercer lugar, la esperanza narrada. La esperanza que toma la forma de un relato y un testigo o una comunidad. Es la comunidad que relata su camino de resistencia provocando nuevas palabras y otras historias. Esta es la palabra que luego movilizará también acciones concretas y generará vínculos de vida.

3. La educación, un acto de esperanza según el Papa Francisco.

La educación, en la visión del Papa Francisco, trasciende su función únicamente instructiva para convertirse en un acto de esperanza. En un mundo marcado por sombras densas (FT 54), donde los sentimientos de pertenencia se debilitan y la indiferencia cómoda, fría y globalizada (FT 30) se impone, la educación emerge como una respuesta fundamental y transformadora. El Papa subraya que el sueño de la justicia y la paz no debe ser visto como una utopía del pasado, sino como una realidad alcanzable a través de una inversión formativa. Al proponer el Pacto Educativo Global, hace un llamado a la comunidad internacional para reconocer que nadie se salva solo (FT 51) y que el cinismo y la desilusión no son el camino para la renovación. La educación es la vía para cultivar la cultura del encuentro, la única capaz de devolver la esperanza.

Para Francisco, la educación posee un poder transformador que va más allá de las recetas simplistas o los vanos optimismos. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos[3]. Este acto de esperanza permite a las personas liberarse de los condicionamientos impuestos por el egoísmo de los poderosos, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos. La educación, en su sentido más profundo, es la herramienta para la libertad y la dignidad, capacitando a cada individuo para soñar y construir un futuro diferente. No se trata de una simple acumulación de conocimientos, sino de un proceso que forja un camino de vida basado en la solidaridad, una inversión en el futuro de la humanidad.

El Papa Francisco hace un llamado a reflexionar sobre si los espacios educativos actuales están a la altura del momento histórico. Si estos espacios se limitan a la lógica de sustitución y de la repetición, sin ser capaces de generar nuevos horizontes, se estaría faltando a la cita con el presente[4]. La educación debe ser capaz de transformar la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. Solo una educación que promueva la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia puede construir una nueva cultura que enfrente la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia.

La esperanza es un pilar central en la propuesta del Papa. Él la describe como una cualidad audaz que sabe mirar más allá de la comodidad personal. Es una realidad enraizada en lo profundo del ser humano, una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud. Esta esperanza nos impulsa a buscar lo que es grande y lo que llena el corazón: la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. En este sentido, el Pacto Educativo Global es una manifestación de esta esperanza, ya que busca una inversión formativa que garantice a todos el acceso a una educación de calidad, digna de la persona humana y orientada a la fraternidad.

La experiencia reciente de la pandemia ha reforzado la visión de Francisco sobre la necesidad de la esperanza y la solidaridad. La crisis demostró que nadie se salva solo, y nos permitió valorar a « compañeros y compañeras de viaje » que, a pesar del miedo, reaccionaron donando sus vidas. Este evento global puso de manifiesto que nuestras vidas están entrelazadas y son sostenidas por personas comunes. El Papa subraya que cualquier cambio profundo requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo. Este camino educativo debe basarse en una red de relaciones humanas abiertas, donde la solidaridad se convierte en el cimiento para un futuro común.

Finalmente, la propuesta del Papa es un llamado a la acción. Caminemos en esperanza, nos invita, con la convicción de que la educación es la semilla de la esperanza: una esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía social[5]. Esta esperanza, que hace la vida más bella y digna, no es un simple deseo, sino un compromiso activo con el presente y el futuro. El Pacto Educativo Global es el vehículo para materializar esta visión, uniendo esfuerzos para una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también forje una cultura de fraternidad y encuentro, fundamental para sanar las heridas del mundo y construir un futuro de dignidad para todos.

A continuación se presentan los casos de estudios, proporcionando en cada uno el contexto en el cual se desarrollaron los procesos, su importancia y camino trazado y algunas conclusiones en términos de la esperanza que han abierto y otorgado a un sinnúmero de jóvenes, niños y adolescentes en el ámbito de la educación chilena. El proceso de desarrollo en ambos casos forma parte, nos parece, de la construcción colectiva de la esperanza, es por esa razón que no se trata solo de presentar indicadores y cifras, sino más bien de la organización, estructuración e instalación de rutas de cambio social, cultural y ambiental. Como se verá, en definitiva, trazos de la frágil esperanza que se va configurando como sentido, justicia, dignidad y alegría.

4. Casos de estudio

4.1 El camino de conversión ecológica de la Red de Colegios Maristas de Chile

4.1.1 Contexto y origen del caso

En el marco de la situación global actual de Cambio Climático y crisis ecológica es que se lleva a cabo este Programa Sectorial de Ecología Integral para los colegios maristas de Chile. En un primer nivel global, son varias las instancias que, desde lo político y social, como también desde el desarrollo de las ciencias y el pensamiento, están desde hace décadas, en algunos casos, llevando adelante iniciativas para enfrentar los problemas que como época toca vivir y, en no pocos territorios, padecer. Una de ellas corresponde al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) quienes, periódicamente, publican informes para dar cuenta de la situación climática y lo que es posible aún hacer en términos de adaptación, mitigación y resiliencia. Otro lineamiento a nivel global es la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), donde además del objetivo número 13: «acción por el clima», están los objetivos 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 17 que animan también una planificación educativa y pedagógica que considere el medioambiente como un pilar fundamental.

Chile ha asumido la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS) y tanto a través del Ministerio de Educación como del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se promueven iniciativas ligadas a la Educación Ambiental. Su definición y función, según el Gobierno, consiste en: «Impulsar la educación para la sustentabilidad como eje articulador de la gestión administrativa y curricular de los establecimientos educacionales a través del Sistema de Certificación (SNCAE); estimular la creación de clubes de Forjadores Ambientales para fomentar el liderazgo ambiental responsable, y desarrollar planes y programas de capacitación ambientales»[6].

A nivel eclesial hay varias iniciativas que ya se desarrollan, motivando y promocionando el cuidado de la Casa Común. Una de las propuestas más activas es el Movimiento Católico Mundial por el Clima, formado el 2015 a partir de la publicación de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ y que posteriormente ha cambiado su nombre por el de Movimiento Laudato Si´. Desde allí se promueven semanas de acción, de oración y formación alrededor de todo el mundo. La Iglesia en Chile se ha sumado a este impulso ecológico. Cabe destacar la propuesta de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) la cual adhirió e impulsó el Pacto Educativo Global en perspectiva ecológica para el trienio 2020-2023.

No es extraño que en estos tiempos los adolescentes, niños y niñas participen de organizaciones medioambientales o en instancias donde el cuidado del planeta sea una prioridad. Por eso, desde el Sector Marista de Chile se solicitó desarrollar una propuesta educativa en clave de ecología integral, acogiendo la interpelación que hacen los jóvenes y que invita a la acción. En primer lugar, está aquello que nos conecta con la identidad de la comunidad educativa con la fe. La pregunta por Dios es siempre una pregunta por lo humano y por el medioambiente. Y la búsqueda por una auténtica humanidad permite una mayor comprensión del Misterio que es Dios. Esta unión profunda entre Dios y el hombre viene dada por dos razones teológico-bíblicas: somos parte de su creación (Gn) y Dios ha querido acercarse a la humanidad y la historia formando parte de ella (Jn 1; Col 1, 15-20; Jn 3, 16). Dios, el mundo y el ser humano forman una unidad amorosa que tiene que ver con el ser mismo del Dios de Jesús, esto es, de su amor totalmente vertido hacia su creación. Por estas razones, toda recta antropología conduce a una buena ecología (LS 118) y toda ecología nos aproxima al Dios que todo lo ha creado con amor y a partir del amor. En la creación Dios ha dejado sus huellas, su marca crística (Boff, 2012, 1987) y por ello desde lo creado vemos también el rostro de quien nos creó y de quien nos amó hasta el extremo, Jesús el Cristo. En el Modelo Marista de Evangelización se valida la dimensión experiencial de la condición creyente: «El mundo, la historia, los acontecimientos de cada día, los signos de los tiempos son tierra sagrada. Las experiencias cotidianas son lugares especiales de encuentro con Dios» (N° 39). Se asume una metodología experiencial la cual permite y promueve una interacción de los estudiantes con el medioambiente, una pedagogía donde el entorno se vuelve protagonista del aprendizaje, permitiendo otras maneras de aprender, crecer, desarrollar habilidades, formar la conciencia crítica y despertar una sensibilidad más fina y despierta.

En cuanto al Instituto Marista, el XXII Capítulo General (2017) invita en uno de sus puntos prioritarios a «abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología, ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades». Propone despertar en las personas una conciencia ecológica que se comprometa con el cuidado de nuestra Casa Común. Sugiere «crear una conciencia ecológica integral en todas nuestras comunidades y en las diferentes áreas de la misión y desarrollar políticas en todos los niveles del Instituto que fortalezcan nuestro compromiso con el cuidado de nuestra Casa Común». Haciéndose eco de este llamado, las Líneas Maestras de la Provincia Santa María de los Andes para el período 2021-2024 incorporaron el énfasis por la atención preferente a nuevas demandas como la diversidad, la inclusión y la ecología integral. La reflexión sobre los nuevos énfasis para la Solidaridad Marista en Chile hizo entender que esta debe ser capaz de mirar la crisis socioambiental y propiciar una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, cuidar la Casa Común.

Finalmente, en el Marco Teórico Doctrinal de los colegios maristas (2017) uno de los principios del primer núcleo, sobre el tipo de estudiante, estipula que: «El estudiante marista desarrolla una conciencia ecológica que se traduce en actitudes de conocimiento, respeto y compromiso con el cuidado del medio ambiente». Y acerca del tipo de educación (núcleo 4), se indica: «La educación marista promueve el respeto, la sustentabilidad, el cuidado y el desarrollo de la conciencia ecológica».

4.1.2 Objetivo y metodología

El desarrollo del Programa se dividió en dos etapas. La primera de preparación, discusión, co-elaboración y diseño; y la segunda correspondiente a su implementación a mediano y largo plazo. Se planteó un primer objetivo a corto plazo (10 meses): Desarrollar entre noviembre 2020 y septiembre 2021 un proceso participativo para definir un Programa de Ecología Integral, de modo que resulte una propuesta significativa y atractiva para las comunidades educativas del Sector Marista de Chile.

En dicho proceso participativo se formó un Equipo Motor (EM) y un Grupo de trabajo ampliado (GTA) que incluyó a distintos actores. En diciembre de 2020 se convocó al Equipo Motor formado por representantes de distintas instancias de animación: la Secretaria de Misión, ámbitos de Educación y Evangelización Explícita, Diseño y Comunicaciones y Fundación Gesta. Este Equipo Motor, animado por un asesor externo, fue el principal gestor del Programa, con reuniones periódicas, jornadas, y animando el espacio del GTA.

En marzo de 2021 se constituyó el GTA que, además de incluir al EM, sumó a estudiantes y educadores de todos los colegios. El GTA fue la instancia para ir construyendo el Programa, en un trabajo participativo y colaborativo (eco-lógico). En concreto, se constituyó en el formato de cuatro «escuchatorios» en los cuales periódicamente (una vez al mes) sus integrantes se reunían a conversar sobre los insumos para la reflexión y generar la discusión y análisis. Los insumos trabajados fueron: a) experiencias externas, b) insumos sobre los principios y c) lo que se está realizando en los colegios del Sector.

En el GTA se validaron, también, las propuestas sobre objetivos, etapas, actores claves, metodología y otros elementos que se estimaron necesarios y que fueron apareciendo durante el proceso. Dentro del proceso de construcción del Programa se definió una hoja de ruta que consideró la realización de las siguientes acciones:

-Contacto con distintas experiencias maristas para discernir elementos que se pudieran incorporar: México, Brasil, USA, Europa, Asia, Australia.

-Contacto y conocimiento de iniciativas comunitarias o escolares (no maristas) de manera de considerar otras perspectivas.

-Definición de los principios que están a la base del Programa, que aportan solidez teórica y práctica: principios teológico-pastorales, sociopolíticos, medioambientales.

-Conocimiento de lo que ya se ha avanzado en los colegios del Sector. Por ejemplo: lo que se ha trabajado en el marco del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE), proyectos de Aprendizaje–Servicio (A+S), proyectos de voluntariado (Indiferencia Cero).

El Programa Sectorial de Ecología Integral incluyó, así, la sistematización de lo recogido y reflexionado en estos meses más la propuesta para ser desarrollada hasta el 2025, los objetivos, pasos, actores clave, metodologías y otros elementos que se estimaron necesarios, todo ello con la esperanza de que este Programa generase un alto impacto en los aprendizajes de los estudiantes y que aportase claves teológicas, espirituales y medioambientales para ayudar a la Conversión Ecológica de las comunidades educativas maristas de Chile.

La sistematización del trabajo en una Propuesta marista de Ecología Integral fue presentada pedagógicamente en 5 niveles estratégicos:

- a) Sensibilización en torno a la temática ecológica. Son acciones que apuntan a crear conciencia en la comunidad educativa: celebración de eventos, información sobre consecuencias e impacto de los estilos de vida personal, la alimentación, el consumo.

- b) Formación para profundizar en la ecología, en general, o en algún aspecto en particular. Las actividades apuntan a ampliar el nivel de conocimientos sobre la materia: charlas, conversatorios, talleres sobre conflictos ambientales, cursos informativos, proyectos de A+S desde las asignaturas, reflexión crítica en consejos de cursos, formación de docentes.

- c) Intervención para impactar de alguna forma concreta en la cuestión ecológica, principalmente desde lo medioambiental: proyectos de reciclaje (desarrollados por los cursos, las secciones, los centros de alumnos), huertas comunitarias, puntos limpios para desechos diferenciados, compostaje, recuperación de espacios, reforestación, paneles solares, muestrario de hierbas, invernadero con ladrillos ecológicos, diagnósticos de conflictos socioambientales.

- d) Institucionalización es un nivel más avanzado e implica que el establecimiento asume un compromiso ecológico. No es solamente un profesor motivado con el tema o un grupo de estudiantes. Se encuentran, por ejemplo, la certificación del Ministerio del Medio Ambiente, coordinación colegial de proyectos de A+S, formación de un equipo colegial de ecología, elaboración de plan colegial de ecología, convenios con empresas de reciclaje y universidades, habilitación de espacios (punto verde), utilización de espacios verdes (ej: estadios).

- e) Incidencia social y política más allá del perímetro que cubre el colegio y la comunidad educativa. El compromiso del colegio tiene una perspectiva más amplia, a nivel de la ciudad, de la región o del país. En esta línea se ubican acciones como la coordinación con redes locales, activismo medioambiental, propuestas a las autoridades locales, sistematización y difusión de buenas prácticas, apoyo a estrategias de defensa territorial y pequeñas economías locales, participación en comisiones parlamentarias.

En base a lo reflexionado en Laudato Si’ y considerando el posterior camino transitado, en particular a partir del Sínodo para la Amazonía (2018-2020), es posible definir la Ecología integral como «una forma de comprender la Ecología, esto es, la VIDA en el planeta, que abarca todas las dimensiones del ser humano»; de ahí que se asuman criterios de tipo ético, vinculados a la vida cotidiana, a las formas de relacionarse con el medioambiente, a la justicia ambiental y las problemáticas del territorio.

La reflexión teológica, en diálogo con las ciencias humanas y la comunidad científica, permitió ampliar algunos rasgos de Laudato Si’, llevando la Ecología Integral hacia zonas más profundas y a una importancia mayor en lo que respecta a la necesidad de un cambio estructural, personal y colectivo en la vida humana sobre el planeta. De ese modo, se estipularon tres principios fundamentales: (1) Todo está conectado; (2) El grito de la Tierra y el grito de los pobres; y la (3) Conversión Ecológica. Estos principios fueron entroncados con tres énfasis metodológicos: Una educación socioambiental, la Perspectiva Tridimensional de la Ecología Integral y las Tres Miradas para el cuidado de la Tierra (mirada amorosa, la mirada cuidadosa y la mirada esperanzadora), estas últimas inspiradas por los procesos socioambientales de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

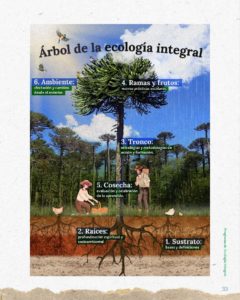

Finalmente cabe agregar que además de los Principios, herramientas y énfasis metodológicos propuestos se generaron dos insumos pedagógicos para la aplicación del Programa: Una matriz de Ecología Integral, dónde cada formador/a pudiera ir avanzando en la ejecución del Programa a partir de alguno de los diferentes niveles estratégicos ya presentados. Y se elaboró el «Árbol de la Ecología Integral» (Ver figura 1) para comprender que todo está conectado en la comunidad educativa y que cada estamento aporta desde un lugar particular para el bien de la totalidad. El Programa, en cuanto tal, se comenzó a implementar en marzo del año 2022 para concluir con una evaluación y su potencial continuidad en diciembre del 2025.

4.1.3 Sembrando Esperanza: Resultados y hallazgos claves

Si bien el proceso concluye en su primera fase de aplicación del Programa Marista de Ecología Integral a fines del año 2025, ya es posible encontrar signos de esperanza. El primer signo de esperanza es el deseo de continuar el camino desarrollando una «Política de Ecología Integral para los Colegios Maristas del Sector». Esta «política», ya más institucionalizada que un Programa permitirá continuar profundizando en el camino de conversión ecológica al cual los colegios han querido no sólo sumarse, sino proponer, crear y diseñar rutas de acción.

Como se dijo anteriormente, la esperanza se confronta con el dolor y los gritos -el de la Tierra y el de los pobres. En ese sentido los estudiantes han podido entrar en procesos de sensibilización y concientización respecto de la crisis socioambiental y el cambio climático. A través de jornadas de formación, lecturas, información, conversatorios abiertos con profesores e invitados externos; pero sobre todo a partir del contacto mismo con las realidades heridas. La metodología que muchos colegios están usando para implementar el tema corresponde al Aprendizaje y Servicio (A+S). Esta metodología trabaja en base a proyectos que los propios estudiantes pueden gestionar e implementar. Para ello se recurre a un «socio comunitario», es decir una comunidad, colectividad, asociación o junta de vecinos, según sea el caso. Esta alianza perdura en el tiempo y posibilita que los estudiantes puedan ser constructores de esperanza a partir de proyectos que van más allá del colegio. De ese modo la esperanza circula y se alimenta de reciprocidad.

La esperanza se construye activamente en los colegios una vez que se apuesta por los más pequeños. Son los niveles iniciales, con niños y niñas de entre 3 y 4 años que ya están realizando pequeñas actividades ligadas al medioambiente. Muchos colegios han construido huertas en los jardines y creado espacios adecuados para el contacto con la tierra. Esto ha implicado un compromiso de parte de profesores y profesoras de creer que la Ecología Integral es una apuesta para una educación con futuro. Después de 4 años de implementación ya es posible verificar un lenguaje común, claridad en lo que se espera y un auténtico gozo al ser cuidadores y sembradores de la tierra. Por ejemplo, no es raro que personas vinculadas a la comunidad marista reconozcan las tres dimensiones de la ecología integral: personal, social y ambiental; además de sus especificidades y potencialidades.

Como parte de la formación abierta para la comunidad, se ha creado un curso online de Ecología Integral, el cual ya en su cuarta versión ha recibido a más de 300 personas, profesores, alumnos y apoderados. En la misma línea se ha creado el «Observatorio Marista de Ecología Integral»[7] como plataforma de difusión de las diferentes actividades que cada colegio va realizando, además de ser un espacio de formación, material pedagógico y propuestas diversas para ir ampliando la creatividad ecológica. Y, durante el año 2024, se impartió un «Diplomado en Liderazgo en Ecología Integral con Enfoque en Educación Ambiental» abierto a toda la comunidad. El Diplomado duró 5 meses y contó con 3 módulos, 10 facilitadores expertos y 15 participantes.

Otro de los logros ha consistido en que varios colegios, durante este periodo, se han certificado ambientalmente. La certificación ambiental es otorgada por el Ministerio de Medioambiente de Chile a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educacionales (SNCAE). Como dicen sus directrices: «Es un sistema de carácter voluntario que entrega una certificación pública a los establecimientos educacionales que implementan exitosamente estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares». Este proceso es cuidadosamente revisado y evaluado e implica dimensiones que van desde lo curricular hasta la infraestructura escolar y se otorga en tres niveles según dependa: básico, intermedio o excelencia. Es un gran logro que de los 12 colegios maristas, ya haya 4 colegios certificados y dos de ellos con el grado de excelencia.

4.1.4. Conclusión del caso

El proceso de transformación de una cultura educativa es lento y largo. Se trata de un proceso en el que todos los actores de la comunidad educativa deben estar comprometidos e integrados. Este proceso ha ido, sin duda, caminando a buen paso. Primero, fueron los estudiantes, quienes desde su propia sensibilidad e interés, empujaron e instalaron un tema tan urgente como la crisis climática y socioambiental. Luego, a partir de la escucha de este clamor, es que un equipo sectorial quiso acoger el desafío y comenzar un proceso. La esperanza ha atravesado toda la ruta, no solo es posible afirmarla ya viendo sus frutos, sino desde el primer instante en que una comunidad se dispone a movilizar ideas, estructuras, sensibilidades y proyectos. La totalidad del proceso de conversión como ha sido la implementación del Programa de Ecología Integral para los Colegios Maristas de Chile se constituye en un ejemplo práctico de esperanza colectiva.

Así mismo, cabe explicitar un par de limitantes y temores. Estos refieren a la dificultad de caminar todos al mismo ritmo, lo que se debe a la intensidad y exigencia con que se vive en una comunidad escolar. Los temas se van agrupando, como también la carga para cada profesor y profesora. Desde un comienzo del Proyecto teníamos que dejar muy en claro que esto no sería «una tarea más», en términos de objetivos logrados o formación para los y las docentes. Muchos reclamaban estar saturados por el exceso de trabajo. Esto puede ser un punto común para la vida escolar el cual merece ser analizado con más calma y de todas maneras corregido. Por otro lado, aunque el proceso ha sido un acierto y los colegios, cada uno según sus posibilidades y ritmos han avanzando en rutas socioambientales a través de los tres principios y estrategias del Programa, nada asegura una profunda continuidad. Por ello, es menester que al final del proceso se elabore la «Política de educación socioambiental», tomando en consideración lo vivido y fortaleciendo lo institucional y estructural para el sector Chile.

Finalmente, concluimos diciendo que el Programa ha posibilitado instalar a los colegios maristas como pioneros en este tipo de caminos de transformación. Al menos en Chile entre los colegios confesionales. Por esa razón, junto con otros colegios y la Conferencia de Religiosos y religiosas de Chile (CONFERRE) se ha invitado a una «Mesa de Ecología Integral» para pensar la educación católica en Chile. Algunas iniciativas ya se han generado como la redacción de un Manifiesto[8] en el cual distintas instituciones, apoyadas por la Conferencia Episcopal de Chile, se comprometen a avanzar en una verdadera conversión ecológica en su educación.

Figura 1. Árbol de la Ecología Integral. Elaboración del Equipo Motor Marista. El sentido es representar que todo está conectadoen la comunidad escolar, pero también con el entorno y la vida en el territorio. Se escogió un paisaje chileno del sur del país con uno de los árboles más emblemáticos como es el Pewen o Araucaria.

4.2 Proyecto Voces de Chile: Jóvenes y proceso constituyente

4.2.1. Contexto y origen del caso

El proyecto Voces de Chile nació de la colaboración entre la Universidad Católica Silva Henríquez y la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes. Este proyecto surgió en el contexto del descontento ciudadano y los profundos cambios sociales en Chile a partir de octubre de 2019 como una instancia catalizadora no solo del descontento o la ira sino para intercambiar opiniones y expectativas de cara a la transformación de la sociedad[9].

La iniciativa se inspira en el magisterio social del Papa Francisco, específicamente en la encíclica Fratelli Tuttiatendiendo a su propósito de fomentar la fraternidad y la amistad social en tiempos acelerados y complejos. Asimismo, atendiendo al sello identitario institucional, este proyecto se inspiró en las palabras que pronunciara en 1991 el Cardenal Raúl Silva Henríquez con su discurso “Mi sueño de Chile”[10]:

“(…) Pido y ruego que se escuche a los jóvenes y se les responda como ellos se merecen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Ellos tienen el derecho a ser amados. Y tienen la responsabilidad de aprender a amar de un modo limpio y abierto. Pido y ruego que la sociedad entera ponga su atención en los jóvenes, pero de un modo especial, eso se lo pido y ruego a las familias ¡No abandonen a los jóvenes! ¡Escúchenlos, miren sus virtudes antes que sus defectos, muéstrenles con sus testimonios un estilo de vivir entusiasmante!”

En sintonía con lo anterior, el Proyecto Voces de Chile tuvo por objetivo ser un espacio de escucha, diálogo y participación institucionalizado para los jóvenes en la construcción de una nueva etapa para el país, haciendo eco de la convocatoria del Papa Francisco y el Pacto Educativo Global. El proyecto asumió dos de sus compromisos: (a) Compromiso #2: “Escuchar a las jóvenes generaciones” para construir juntos un futuro de justicia y paz, una vida digna para toda persona; (b) Compromiso #6: “Renovar la economía y la política”, para poder hacer esto es indispensable difundir una cultura del encuentro, en la que se busquen siempre puntos de contacto, se tiendan puentes, se proyecte algo que incluya a todos (FT 216).

4.2.2. Objetivo y metodología[11]

El objetivo principal de Voces de Chile fue crear espacios de diálogo para conocer las miradas y propuestas de los jóvenes sobre la redacción de una nueva Constitución. Para lograrlo, se llevaron a cabo dos instancias de participación:

- Consulta Virtual Voces de Chile

La Consulta Virtual Constituyente contó con una muestra total de participantes compuesta por 2.285 estudiantes, hombres y mujeres, con una edad entre 14 y 25 años (edad promedio: 18 años), matriculados en establecimientos educacionales de educación media o superior (universitaria y técnico profesional) de todo el país. La muestra de participantes, la mayor parte de ellos fueron hombres (62%) y las mujeres representaron más de un tercio del total de la muestra (38%). En términos de la distribución en el territorio nacional, la mayor cantidad de participantes fue de la Región Metropolitana (49%), seguido por la zona sur del país (37%) y por la zona norte (14%). Con respecto al nivel educacional, se destaca que el 63% de las y los participantes son estudiantes de educación media y el 37% estudiantes de educación superior (universitaria o técnico profesional).

- Cabildos Constituyentes

Los cabildos constituyentes Voces de Chile tuvieron por objetivo generar y poner a disposición de distintas instituciones sociales y educativas una metodología que permitiera abrir espacios de conversación y deliberación política entre jóvenes chilenos acerca de cómo querían que fuese la nueva Constitución. En total se desarrollaron cerca de 500 cabildos constituyentes en distintas localidades del país. Dada la gran cantidad de información producida por estos cientos de encuentros ciudadanos, para este informe se consideró una muestra de 139 cabildos, seleccionados bajo criterios de validez y representatividad.

En estos 139 cabildos, participaron 690 jóvenes con una edad promedio de 23 años. En términos territoriales, participaron jóvenes de las regiones de Antofagasta, los Lagos, los Ríos y la Región Metropolitana de Santiago, siendo mayoritaria la participación de estudiantes de esta última región. Como se aprecia en la tabla 2, entre las y los participantes se contó con una mayoría femenina (63%). En términos de los tipos de establecimientos educacionales, 32% de los cabildos fueron realizados en establecimiento de educación escolar media y un 68% en instituciones de educación superior. Esta última principalmente con participación de estudiantes de centros de formación técnica y universidades.

Para el desarrollo de los cabildos existía un trabajo previo de lectura del Glosario Constituyente Voces de Chile, elaborado para enmarcar el trabajo que se desarrollaría posteriormente en cada grupo. Los cabildos fueron compuestos por grupos entre 2 y 12 jóvenes, teniendo como promedio a 5 participantes por cada una de estas instancias. Posteriormente se asignaba el rol de moderador y sistematizador a alguno de los participantes de los grupos, se abría el trabajo del grupo con una pregunta motivadora y el grupo seleccionaba cuál o cuáles dimensiones de la nueva Constitución trabajarían. El trabajo en la o las dimensiones elegidas terminaba con escritura de una propuesta artículo o norma de la constitución y con el compromiso de involucrarse en el proceso de diseño constitucional en el que el país se encuentra. Finalmente, cada cabildo debía subir la información y las respuestas consensuadas como grupo a plataforma para su registro.

Todo el trabajo realizado fue sistematizado y analizado desencadenando en un documento que fue socializado y divulgado con las personas que participaron, sus instituciones, opinión pública y los representantes escogidos popularmente para escribir la nueva constitución. En un acto solemne en el Congreso Nacional (sede Santiago) se hizo entrega de un ejemplar del Informe a cada uno de los constituyentes. Este proyecto fue el único a nivel nacional que escuchó a los adolescentes y jóvenes del país llevando sus voces y aportes ante tan importante instancia.

4.2.3. La esperanza como espera activa y ejercicio colectivo: Resultados y hallazgos claves

En el proceso constitucional, y en el proyecto Voces en sí mismo, el sentimiento que primó fue el de la esperanza. En términos de las expectativas sobre el proceso de redacción de una nueva Constitución, los resultados muestran una percepción altamente positiva por parte de las y los jóvenes. Por una parte, se destaca que el 71% de jóvenes consultados indicó que la nueva Constitución traerá cambios positivos al país. Por otra parte, se aprecia igualmente que la esperanza es el principal sentimiento que el proceso constituyente les provoca (57%), sin embargo, cabe señalar que esto va acompañado también por un sentimiento de incertidumbre (51%)[12]. Si bien la propuesta de nueva constitución no fue aprobada en los dos plebiscitos ratificatorios, instancias de participación como éstas contribuyeron considerablemente en la apropiación de las juventudes de todos estos procesos (Torres et al. 2022)

El proyecto desarrollado se vinculó directamente con la esperanza, entendida como una espera activa y una construcción colectiva. Se reconoce que los procesos de cambio social en Chile no hubieran sido posibles sin la terca esperanza de las y los jóvenes y adolescentes. Al fomentar la participación y el diálogo en un proceso constituyente, el proyecto encarnó una ética que proporciona un sentido para la vida y una apertura al otro. Esta participación activa es un acto de esperanza en sí mismo, tal como el Papa Francisco planteaba que la educación es siempre un acto de esperanza que, desde el presente, mira al futuro.

4.2.4. Conclusión del caso

El proyecto Voces de Chile demuestra que la esperanza se realiza a través de aplicaciones concretas, como la creación de espacios de participación juvenil y deliberación política. Este caso ejemplifica cómo la educación superior, inspirada en la encíclica social Fratelli Tutti, puede fomentar la participación ciudadana y construir una sociedad más solidaria y justa. Al dar voz a los jóvenes en el proceso constituyente, se reconoce la alteridad y se demuestra que la esperanza puede encender comunidades, incluso en escenarios de derrota y de conflictividad social.

Participar implica ser y sentirse parte de algo. Se participa no sólo por los resultados de dichos procesos sino que la participación en sí misma es medio pero también fin. La participación en contextos juveniles significa reconocimiento, apertura a la otredad y a la diferencia, así como también sentirse y ser parte constitutiva de una comunidad política que requiere de nuestro compromiso y adhesión. En este sentido, las instituciones educativas son un espacio privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía y tienen un rol fundamental en la construcción de sociedades inclusivas, democráticas y fraternas.

5. Conclusiones generales y perspectivas

Al terminar el Concilio Vaticano II, Pablo VI en su discurso a los artistas afirmaba que «este mundo en que vivimos tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperanza»[13]. Ese mundo sigue siendo el nuestro y sus desafíos se han exacerbado. Por lo mismo la esperanza se eleva como una fuente necesaria en esta época de incertidumbres. Como se ha visto, quienes padecen dicha incertidumbre son sobre todo los jóvenes y adolescentes; aquellos que teniendo conciencia de los pesares del mundo se enfrentan con más fuerza a la incerteza del futuro. Este artículo ha querido ser una respuesta para ellos y ellas, pero más que eso, una puesta en común de caminos que ellos mismos están transitando, generando y proponiendo.

El pensamiento del papa Francisco, arraigado en su experiencia y palabra; desarrollado en sus encíclicas y textos magisteriales y, proféticamente, manifestado en sus gestos ha permitido el desarrollo de corrientes de esperanza. Los casos estudiados, tanto aquel vinculado a la ecología integral expresada sobre todo en Laudato Si’, como aquel ligado a los sueños de país de la juventud, inspirado en las ideas de dignidad, amistad social y justicia de Fratelli Tutti, dan cuenta de esta esperanza contagiosa de la que tanto hablaba el papa Francisco. Ambos casos testimonian lo que propuestas eclesiales que brotan del Evangelio pueden ir construyendo en términos de prácticas sociales, políticas y educacionales. Vivimos un cambio cultural, las juventudes son expresión viva de ello; pero lo vivimos en un mundo empañado por discursos de odio y catástrofe los que en muchos casos tienden a acallar esas otras voces, aquellas de jóvenes y niños que plantan deseos y sueños, como aquellas de universitarios que promueven otras relaciones y buen trato.

Parece claro también que la esperanza como construcción colectiva y proceso de transformación es frágil. En ambos casos no parece tan claro o al menos asegurado un camino propicio para las juventudes implicadas. Depende de muchos factores y al mismo tiempo, tanto el descontento político de la juventud, como la falta de creatividad socioambiental por parte de los estudiantes colegiales pueden fragilizar procesos de futuro. Es necesario el apoyo de las instituciones y de los adultos responsables. Es necesario que las estructuras afines, al menos, puedan permitir que estas u otras iniciativas juveniles se lleven a cabo. Creemos que aunque puede resultar, la esperanza no debe estar en algunas pocas manos de líderes con motivación. Es en este sentido que la principal perspectiva de futuro requiere el asentamiento de prácticas institucionales que permitan dar cauce a la esperanza y convoquen otras virtudes como la hospitalidad, la justicia, la compasión y la bondad (Thomasset, 2015). Los pactos fecundos deben revitalizarse y renovarse constantemente.

Referencias Bibliográficas

Achondo, P.P. (2025). Desde el abismo clamo a ti Señor. Una ética teológica del sufrimiento. San Pablo.

Basset, Lytta. (1999). Guérir du malheur. Albin Michel.

Basset, Lytta. (2014). Oser la bienveillance. Albin Michel.

Bellei, C., & Munoz, G. (2023). Models of regulation, education policies, and changes in the education system: a long-term analysis of the Chilean case. J Educ Change 24, 49–76. https://doi.org/10.1007/s10833-021-09435-1

Benjamin, W. (2013). Sur le concept d’histoire. Payot.

BestOCDE. (2019). Radiografía a la Educación en Chile. Indicadores OCDE. Boletín Económico Social Trimestral. Misión de Chile ante la OCDE. Paris.

Boff, L. (1987). Jesucristo El Liberador: Ensayo De Cristología Crítica Para Nuestro Tiempo. Madrid: Editorial Sal Terrae.

Boff, L. (2012). El cuidado necesario. Madrid: Trotta.

Cohen, H. (2004). La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. Anthropos.

Cohen, H. (2010). Mesianismo y Razón. LILMOD.

Dussel, E. (1979). Filosofía de la liberación. Nueva América.

Gutiérrez, Gustavo. (2006). Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Sígueme, Salamanca.

Levinas, E. (2012). Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad. Sígueme.

Löwy, M. (2010). Juifs hétérodoxes. Romantisme, messianisme, utopie. Éditions de l’éclat.

Materne, Pierre-Yves. (2003). La condition de disciple. Éthique et politique chez Metz et Hauerwas. Cerf, París.

Metz, Johann Baptist. (2007). Memoria Passionis, Una evocación provocadora en una sociedad pluralista. Sal Terrae, Santander.

Muñoz, R. (1988). Dios de los cristianos. Santiago: Paulinas.

Pacto Educativo Global (2022) Vademecum en español. https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-espanol.pdf

Papa Francisco. (2017). Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común.

Papa Francisco. (2020). Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social.

Papa Francisco. (2020). Querida Amazonía.

Reyes Mate, M. (1997). Memoria de Occidente. Anthropos.

Reyes Mate, M. (2009). Medianoche en la historia. Comentarios a las Tesis de Walter Benjamin “Sobre el concepto de Historia”. Trotta.

Reyes Mate, M. (2008). La herencia del olvido. Errata Naturae.

Ribeiro Junior, N. (2022). Pensar outramente o futuro: do desespero de ser em tempos sombrios à sabedoria da esperança messiánica na contemporaneidade. Revista Ética e Filosofia Política. https://doi.org/10.34019/2448-2137.2022.39957

Sobrino, J. (2000). La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas. El Salvador: UCA Editores.

Thévenot, Xavier. (1992). Compter sur Dieu, études de théologie morale. Cerf, París.

Thévenot, Xavier. (2004). La souffrance. Ed. Don Bosco, París.

Thomasset, Alain. (2015). Les vertus sociales: justice, solidarité, compassion, hospitalité, espérance. Une éthique théologique. Lessius, París.

Taub, E. (2013). Mesianismo y redención. Prolegómenos para una teología política judía. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Tenemos que Hablar de Chile. (2025). Encuentro por Chile 2024: Síntesis de resultados. Informe final (1era ed.). Santiago de Chile

Torres, R., Riffo, E., Castillo, J., De Ferari, F., & Albornoz, G. (2022) Jóvenes, derechos y sociedad: perspectivas constituyentes juveniles y su representación en la propuesta de nueva Constitución en Chile. Revista Temas Sociológicos. https://doi.org/10.29344/07196458.31.3330

Voces de Chile (2022). Cabildos Voces para Chile. Introducción. http://ww3.ucsh.cl/wp-content/uploads/cabildos_vocesparaCHILE.pdf

______________________

Pour citer cet article

Référence électronique

Francisco De Ferari Correa y Pedro Pablo Achondo Moya, «La esperanza en tiempos sin esperanza: claves filosóficas y éticas en la aplicación de las propuestas del magisterio del Papa Francisco en la educación » Educatio [En ligne], 16 |2025. URL : https://revue-educatio.eu

Droits d’auteurs

Tous droits réservés

[1] Universidad Católica Silva Henriquez, Chile (UCSH).

[2] Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile (PUCV).

[3] Videomensaje del santo padre Francisco sobre el Pacto Educativo Global (15 de octubre de 2020)

[4] Ibid. Idem.

[5] Ibid. Idem.

[6] https://sncae.mma.gob.cl/portal y https://forjadoresambientales.mma.gob.cl/

[7] https://www.ecologiaintegral.maristas.cl/

[8] https://www.ecologiaintegral.maristas.cl/experiencia_detalle_noticia.php?n=MjAyNF8xMF9ub3RpY2lhMQ==

[9] En octubre de 2019 se inicia en todo el país una serie de protestas sociales como expresión de la acumulación de malestares de diversa índole. A este proceso se le denominó Estallido social que fue mermando debido a las restricciones a la movilidad por causa de la pandemia del covid 19 en marzo del año 2020. Demandas asociadas a la precariedad del sistema sanitario; la inexistencia de un sistema público que garantizara pensiones dignas; escaso reconocimiento de los pueblos originarios y su autonomía en la toma de decisiones; necesidad de cambios en el sistema político que acabase con el bipartidismo y la constitución aprobada en dictadura; entre muchas otras más. A las demandas de la diversidad de organizaciones se sumó la represión policial y los abusos extendidos de la fuerza policial lo que significó un mayor número de protestas ante dicha violencia institucionalizada. Las demandas sociales fueron canalizadas políticamente mediante procesos constitucionales con el objetivo de escribir una nueva constitución.

[10] Rescatado el 25.08.2025 de: https://www.cardenalsilva.cl/pdf/81_chile.pdf

[11] La sistematización del proyecto y el detalle de sus resultados se puede leer en el documento final del Proyecto. Rescatado el 25.08.2025 de: https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2024/03/vocesdechile.pdf

[12] La sistematización del proyecto y el detalle de sus resultados se puede leer en el documento final del Proyecto. Rescatado el 25.08.2025 de: https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2024/03/vocesdechile.pdf

[13] CONCILIO VATICANO II. (1965). «Mensaje a los artistas». Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Pour citer cet article

Référence électronique

Francisco De Ferari Correa y Pedro Pablo Achondo Moya, « La esperanza en tiempos sin esperanza: claves filosóficas y éticas en la aplicación de las propuestas del magisterio del Papa Francisco en la educación » Educatio [En ligne], 16 | 2025. URL : https://revue-educatio.eu

Droits d’auteurs

Tous droits réservés